|

Nos tempos românticos do

bom selvagem, um indígena americano ou asiático visitava a

metrópole europeia para lançar uma mirada crítica à civilização.

Ou então um representante da superior civilização coligia

exaustivas informações in loco acerca do modo de vida dos

selvagens, a que o riscador acrescentava coloridas aquarelas que

mostravam roupas ou corpo despido, penteados, armas e alfaias;

intitulavam-se memórias e itinerários filosóficos estes

inventários em que ainda se anotavam veículos de transporte

terrestre e de navegação, fábricas, tinturas, combustíveis,

materiais explosivos, plantas medicinais e diversas outras

boticas. Não esqueçamos os mapas, a navegabilidade dos rios, a

fundura dos ancoradouros, a temperatura dos ares nem a altitude

dos plainos e dos picos. Gente superiormente civilizada, que ia

abrindo estradas à medida das passadas, segundo o ancestral

modelo dos romanos, e colecionando folhas, frutos, rochas e

animais, para prova de que o território se encontrava sob o

domínio do conhecimento científico. Recordemos exploradores como

Serpa Pinto que, para a cabal travessia dos desertos, rios,

rápidos, cataratas, matos e florestas do continente negro,

importaram de Inglaterra os finíssimos serviços de chá.

Olhares um pouco às

avessas foram os dos dois persas em tournée europeia com

extasiada permanência em Paris, tecendo comparações ingenuamente

mordazes – isto através do olhar do filósofo, claro, o

Montesquieu das Lettres persanes que permitiu o infeliz

desenlace de uma Roxane, entre mais quatro esposas legítimas

abandonadas, ela que não só era a favorita do espécime exótico

em devaneio parisiense como dos vários eunucos encarregados de

guardar o harém na Pérsia.

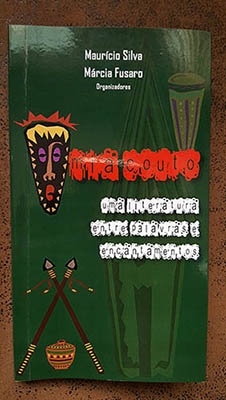

Idênticos choques

culturais e civilizacionais apresentam-se igualmente quando

enfrentamos os caminhos de um livro, muito mais desafiadores

então quando se trata de uma obra já florestal em número de

títulos e em diversidade de géneros, na maior parte mais

complexos do que a norma, por se tratar de híbridos: contos,

romances, crónicas, teatro, poesia, e textos de encanto,

lindamente ilustrados, para uma infância cujos limites etários

não é oportuno discutir aqui, bastando anotar que pode ser a

nossa, atual, neste redundante agora… Obra de Mia Couto,

escusado referir.

Na nossa assembleia de

ex-bons-selvagens na totalidade com a minha única exceção (a

menos que remontemos a tempos célticos, godos, ou mesmo àqueles

em que frequentava a escola de ferir o xisto e o granito para

nele deixar os pictogramas patentes hoje na Canada do Inferno e

noutros recintos paleográficos de Foz Côa, datados alguns de há

vinte e cinco e trinta mil anos), nesta assembleia de

ex-bons-selvagens, dizia – Mia Couto e exegetas brasileiros, que

espreitais à porta da sua morança africana – qual seria agora o

olhar do filósofo, representante da ex-potência civilizadora? À

parte a língua, que é a mesma, em distintas tonalidades, o que

parece entre nós traço de união é o dos afetivos «-ex»… O dos

afetos, melhor dizendo. Estamos todos presos a uma terra-mãe que

pode ser a do outro, nô djunta mon, como se diria em

Bissau, para uma festinha de familiaridade.

Pesa-me na mochila mais

a cultura anglo-americana, veiculada pelos meios de comunicação

de massa, do que aquela que exerci sobre vós outrora – tão

ligeira que nem a língua deixei em África, e menos ainda na

Ásia, segundo parece. Se ficou no Brasil é porque, antes de a lá

deixar, já lá estava, à semelhança de um qualquer fenómeno de

infestação devido à introdução quiçá ilegítima de espécies

exóticas. Exotismo e endotismo, eis dois temas que valia a pena

rever na literatura, não porém à luz das letras, sim à de

conceitos biológicos que nos falam, por exemplo, das viagens das

plantas e dos animais. Vejamos: errará muito o persa em Maputo

se, face às mais comuns árvores de fruto moçambicanas, descobrir

que algumas são persas, e asiáticas e brasileiras na

generalidade as mais substanciais? E agora? Que diz o indígena?

O filósofo é capaz de conceder em que a coisa já passou à

categoria de ex-ótica, pois, o que diz respeito ao Homem,

estamos cansados de o saber, precisa de ser encarado como

cultural, de selvagem ou natural nada tem.

Voltemos à língua, a

perguntar se é exótica ou se já terá sido naturalizada. A minha

superior civilização terá imposto em Moçambique a língua

portuguesa? Rezava o Regulamento do Colégio e Liceu Honório

Barreto, em Bissau, e eu o atesto como ex-aluna, que era

proibido falar crioulo nas aulas. Tudo bem, meus senhores: nem

crioulo nem papel, nem balanta, nem fula, nem mandinga, só o

portuguesinho da praxe. E então? Quantos dos meus colegas

ficaram, com a proibição das suas línguas maternas, meus irmãos

na partilha da minha? Alguns dez por cento, não é verdade? Mia

Couto, em Moçambique, faz parte dos mesmos dez por cento,

devendo por isso considerar-se exótico, uma figura minoritária,

excecional, no mapa das línguas mais faladas no seu país.

Não impus a minha

língua, apesar da legislação em contrário. África, no caso a

Guiné(-Bissau), é que me seduziu a mim com o seu crioulo leve e

kriol fundo, mais os papiares de indecifrável origem

linguística, similares aos que se patenteiam nas obras do autor

moçambicano. O exercício de decifrar é lento e gostoso, mas

pouca diferença faz o código – se língua das aves, como tanto

cimentou Richard Khaitzine em relação aos surrealistas, se o

galaico-português da cantiga de Pai Soares de Taveirós, se os

tantos papiares das diversas populações do globo, ou se o

resultado das suas misturas – e a fusão é uma das grandes artes

de Mia Couto, conhecedor da zootecnia, e por isso sábio de que

só o híbrido é absolutamente novo, mesmo no caso vertente, em

que, do ADN, só participam os carateres linguísticos que o

simbolizam.

Sinto-me o mais possível

resultado dessa mistura. Já não sinto o peso dela, quase ignoro

a sua presença genética, de tão naturalizada a herança romana e

árabe, abismada no âmago da nossa conversa. Porque também vós a

partilhais, e em cima dela a herança castelhana. Eis algo cuja

abominação causa estranheza, portanto custa a assimilá-lo, mas

houve um tempo em que todos – de Bissau a Cabinda, de Moçambique

a Timor, de Damão ao Rio de Janeiro – houve esse tempo longo de

sessenta anos em que todos fomos espanhóis.

E, se formos a ver, em

matéria de selvagens, com toda a carga surrealista que

pessoalmente transporto no currículo, sou bem capaz de o ser

mais do que todos vós juntos, aliás sois apenas ex-, ao passo

que eu estou ainda no ativo. E com isto, finalmente, cá chegámos

à pousada do surrealismo.

Um filósofo senegalês,

Massaer Diallo, na Paris dos anos 80, empreendeu a mesma tarefa

dos protagonistas das Lettres persanes: fitou, olhos nos

olhos, o ex-civilizador, aquele que quis exterminar os mitos, os

ritos, enfim, tudo o que nos selvagens era sinal de inferior, ou

tudo o que nos indígenas era sinal de selvajaria, como a crença,

a superstição, os mitos, os ritos e as magias, apelando portanto

para a necessidade de os salvar, mediante conversão – ao

catolicismo, naturalmente. Aproveito para reforçar a hipótese de

colonização leve com a pergunta: sendo a primeira ferramenta

civilizadora o missionarismo católico (a segunda era a

científica, levada a cabo pelos exploradores e naturalistas, e a

terceira era a militar), daí decorreu a imposição do catolicismo

em África a ponto de ser hoje religião dominante? Predominante

talvez nos dez por cento da população que falam português.

Convenhamos, entretanto, que algo ainda hoje nos une e religa,

passados séculos e décadas sobre o divórcio, mas esse elo

cultural nasce no coração, é um sentimento de pertença à terra e

à família que fala, mesmo mal, a língua portuguesa.

No Senegal, como na

Guiné-Bissau, o que domina é o Islão. Em Un regard noir,

Diallo, o filósofo senegalês, pergunta aos surrealistas, e

exatamente aos surrealistas, não a quaisquer outras sumidades

étnicas nem culturais, por que motivo tinham ido a África buscar

a magia, se em Paris, para quarenta mil médicos, havia trinta

mil marabus, videntes e afins, nesses já sobreditos anos de

1980. E não era quem mais facilmente supomos o paciente, sim

empresários, intelectuais, políticos, milionários. Sem contar

com autores como Mia Couto, que acodem à tradição como

surrealistas, para beberem na fonte original e para que não

desapareça debaixo das botifarras anglo-americanas; tradição é

igual a natividade, identidade, infância, endotismo, se bem que

também Herberto Helder, por exemplo, partilhe o marabutismo

angolano, de dentro, vivido in loco, ficando eu agora na

dúvida sobre se deva interpretar e o quê como tradição ou

aventura, sabendo que os dois termos arrancaram a par da

inspiração da vanguarda.

Consta que De Gaulle se

fazia acompanhar nas viagens por Madame Soleil, a sua astróloga,

e que Miterrand lhe seguiu as pisadas. Em suma, o pensamento

selvagem não é específico dos bons selvagens, sim uma estrutura

pensante apta para lidar com os aléns, transversal às

comunidades, classes e nações, como nos explicou Lévi-Strauss.

Não devemos assim ficar inquietos por os ex-civilizadores não

terem conseguido impor a mais avassaladora ferramenta

civilizacional, a língua, nem exterminado o mais avassalador dos

fantasmas contra-civilizacionais, o marabutismo. Marabus

senegaleses, idos do Senegal, e marabus falsificados, de

extração francesa, cigana, brasileira – que sei eu? – era o que

mais havia em Paris nos famosos anos 80, e não vamos

responsabilizar por isso nem o maio de 68 nem os ranchos de

hippies, que se limitaram a acentuar a questão com angélicas

coroas de flores. Hoje como antes e depois, não há moedas de uma

só face, quem quer o mythos terá de sofrer com paciência

o assédio do logos. Ou vice-versa.

Não desejava avançar sem

duas palavras de comentário a um aspeto selvagem e

correligadamente surrealista da obra de Mia Couto, quer ele

tenha lido ou não André Breton, quer tenha visto ou não pinturas

de Picasso, mais conhecido como cubista, e de Salvador Dali. É o

caso algo macabro, de discutível humor negro, do despedaçamento

do manequim. Vamos lá: o manequim, boneco das lojas de roupa, é

um dos mais típicos objetos surrealistas, por inúmeros

apresentado em exposições ou livro, nu ou vestido, despido com

colar de pérolas na orelha, vestido no pé com longa boquilha e

cinto de ligas, e também, em atuação algo mais ao género do

policial negro, que é a deslocação de membros do seu lugar

próprio para o de órgão vizinho ou despedaçamento do corpo,

aliás do manequim. E então deparamos com objetos surrealistas

puros, prontos para sequente collage, se necessário,

constituídos por partes do corpo que ganham autonomia em relação

à totalidade, ou, para usar termo em voga, adquirem potencial

holístico. Dois exemplos pelo menos se patenteiam neste livro,

coligidos nos romances de Mia Couto: o dos pés que caminham

sozinhos, deixando ápodo o sujeito, algures; e o dos órgãos

genitais masculinos, pendurados nos ramos das árvores. Este

objeto surrealista aproxima-nos de forma espetacular tanto da

tradição como da vanguarda. Tem origem no

salmo 136:

Junto aos rios de

Babilónia nos sentámos a chorar,

recordando-nos de

Sião.

Nos salgueiros das

suas margens

pendurámos as nossas

harpas.

O salmo 136 foi glosado

por poetas vários, desde Camões, em Super flumina, a

Mallarmé, em Le démon de l’analogie, desde Mallarmé ao

Herberto Helder das Servidões. Façamos da memória um rio

para navegarmos até à fonte camoniana, locus amoenus para

vos acenar com um «Gostei de estar convosco, adeus e até breve»:

Como homem que, por

exemplo

dos transes em que se

achou,

despois que a guerra

deixou,

pelas paredes do

templo

suas armas pendurou:

Assi, despois que

assentei

que tudo o tempo

gastava,

da tristeza que tomei

nos salgueiros

pendurei

os órgãos com que

cantava.

Portugal,

26 de abril de 2014.

|