|

|||||||||

REVISTA TRIPLOV

|

|||||||||

|

|||||||||

EDITOR | TRIPLOV |

|||||||||

| ISSN 2182-147X | |||||||||

| Contacto: revista@triplov.com | |||||||||

| Dir. Maria Estela Guedes | |||||||||

| Página Principal | |||||||||

| Índice de Autores | |||||||||

| Série Anterior | |||||||||

| SÍTIOS ALIADOS | |||||||||

| TriploII - Blog do TriploV | |||||||||

| Apenas Livros Editora | |||||||||

| O Bule | |||||||||

| Jornal de Poesia | |||||||||

| Domador de Sonhos | |||||||||

| Agulha - Revista de Cultura | |||||||||

| Arte - Livros Editora | |||||||||

|

JUEGO Y EXPERIMENTACIÓN

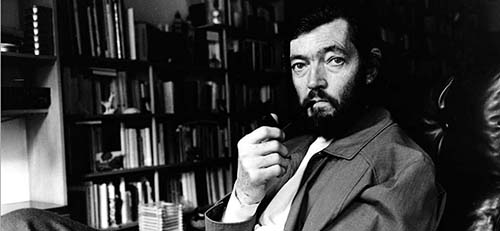

Este 2014 se cumplen

cien años del nacimiento de Julio Cortázar, uno de los grandes y

queribles escritores latinoamericanos. Tal vez ningún narrador

latinoamericano realizó tantos experimentos imaginativos con la novela y

el cuento como el argentino Julio Cortázar. Fue un excepcional

cuentista, pero de los experimentos literarios que llevó, ninguno

perdurará tanto, como un alto obelisco en medio de la plaza del mundo,

que su novela o antinovela o contranovela que tituló

Rayuela.

En un principio la

estructura o armazón del libro se escinde en tres secciones: la primera,

“Del lado de allá”, que acaece entre calles y puentes y apartamentos

parisienses; una segunda, “Del lado de acá”, que ocurre entre calles y

apartamentos y hospitales de Buenos Aires, y una tercera, “De otros

lados”, los llamados “capítulos prescindibles”, una suerte de manojo de

hechos, escenas, reflexiones, notas, citas y comentarios, que

supuestamente redacta el escritor fracasado Morelli y supuestamente se

relacionan con los cincuenta y seis capítulos de la novela lineal. Un

rompecabezas o meccano infinito y al infinito.

Un juego que se multiplica como las historias y situaciones que

hay en la vida y aun en una vida. Historias, historias de historias,

fragmentaciones de historias, microhistorias, que circulan, se suceden,

se cruzan, se entrecruzan, se bordan, se desbordan (algo que llevaría

después, en elaborados entramados, el argentino Ricardo Piglia en sus

dos primeras novelas y el italiano Claudio Magris en

Danubio). Pero más allá de

eso, como una contracara o como la cara entrañable del libro, como ese

algo que lo hace más íntimo,

más nuestro, es su contenido existencial. Ante todo es la presencia de

esos cuatro personajes o doblemente dos, que no dejamos de sentir como

parientes o amigos de todos los días: Oliveira y la Maga, Traveler y

Talita, o asimismo, Oliveira-Traveler y la Maga-Talita. ¿Cómo no

conmovernos, cómo no sentir la soledad y el vacío de Oliveira, la

desprotección y la hermosa ignorancia de la Maga (“es tan violeta ser

ignorante”), el sacrificio fraternal del sedentario Traveler, la ternura

de Talita que llega a cubrir todo. Si

Rayuela es aún considerada una de las mayores novelas de la historia

de la literatura latinoamericana, si se lee en nuestros días y seguirá

leyéndose, es porque los sentimientos, las emociones y las sensaciones

de los personajes, expresadas en pasajes intensos y escenas

perturbadoras, nos profundizan con su sello en el alma. Podía Cortázar

haber acabado en el capítulo 56 con sus tres estrellas y con o sin la

palabra fin y nadie se habría sentido desilusionado. El mismo Cortázar

sabía que era mucho más importante la parte humana que las novedades

técnicas. En una entrevista que le hizo Rita Ghibert (Siete

voces), al comentar la influencia que

Rayuela había ejercido en las

nuevas generaciones, repuso: “Más que una experiencia literaria, ha sido

para mucha gente un choque que podríamos llamar existencial”. Y ésa

sigue siendo su parte más positiva, pese a la cuerda larguísima de

teorías y de interpretaciones, en base al lenguaje, al juego y al

conocimiento, que han hecho esnobs de cafés, chamanes de la cultura y de

la contracultura y críticos de cubículo universitario que se ganan la

vida por años haciendo un libro sobre un libro. Lo que perdura de

Rayuela, lo que hace perdurar

a Rayuela, es su proposición

lúdica y su intensidad existencial. El juego como un ejercicio de la

imaginación al lado de un barril de pólvora y la vida como una vía

dolorosa para volverse gran literatura en las páginas de un libro. El

niño Julio Cortázar que en el adulto Julio Cortázar sigue jugando el

juego de la rayuela para

ascender con una novela como nube desde la tierra al cielo, aun si al

final descubra o se le revele que se trata de un cielo terrible el cual

acaso tenga más semejanzas con el infierno. El juego como algo de veras

en serio para hacerlo entrar en sus exactas líneas dentro del marco de

la escritura y de la vida. |

|||||||||

|

|||||||||

|

EL PARÍS DE HORACIO OLIVEIRA

Cuando uno piensa en ciudades como Florencia, Recanati, Salzburgo o

Jerez, reconoce las trazas e imágenes del hijo predilecto: Dante,

Leopardi, Mozart y López Velarde. En cambio ciudades como París

necesitarían un crecido número de magnos retratos. Aun para uno mismo

hay un París donde vivió un buen número de artistas, poetas y escritores

que admiramos. Pongamos sólo tres ejemplos de poetas. A mí me ha gustado

seguir en distintas estadías las huellas reales o posibles del París de

Villon, del París de Rimbaud y del París de Vallejo. Para los dos

primeros, por modelo, con más de cuatro siglos de diferencia, el

perímetro esencial fue el Barrio Latino. Nos es dable imaginar al

escolar Francois Villon entre la Sorbona, las tabernas y los círculos de

delincuentes en un París abigarrado y sucio; o a Arthur Rimbaud recluido

en buhardillas míseras, o asistiendo a las reuniones de los

vilains hommes en el Hotel des

Étrangers, o compartiendo la indigencia con los clochards en la

plazoleta Maubert, o hundido en cafetines y bares deslucidos; o a César

Vallejo, sobreviviendo casi enterrado en cuartos de hoteles pobres del

primer distrito, o viendo melancólico “los castaños frondosos”, o

sentado en una butaca del café de la Régence con un cigarro humeando y

bebiéndose un café, un París donde esperaba morir un jueves de otoño,

del cual ya se acordaba, con aguacero, y solo.

El París de Horacio

Oliveira es también, en su superficie básica,

la rive gauche, la ribera

izquierda, y desde luego el Barrio Latino de los años cincuenta. La vida

de Oliveira, “el oscuro y lúdico Oliveira”, como lo llamó el venezolano

Ednodio Quintero, no es en sustancia diferente a la Ciudad Luz, cuya

verdadera denominación debería ser la Ciudad de la Luz Grisácea o la

Ciudad de la Mala Luz, claro si no vive usted en buenas o muy buenas

condiciones económicas, porque entonces París será una fiesta. Sabemos

que Oliveira tuvo su primer encuentro con la Maga cuando ésta salía de

un café de la de Cherche-Midi, y luego acabaron metiéndose, entre el

juego y la casualidad, a un café del bulevar Saint-Michel, y que a

veces, en los juegos posteriores, llegaron a pasear hasta los límites

del área metropolitana, como la puerta de Orléans y el bulevar Jourdan,

o por sitios en los cuales sólo paseaban para después recordarlos, como

Vincennes (donde Oliveira le dio un golpe a un soldado por sobrepasarse

con la Maga), el muelle de Bercey (donde cazaban estrellas hasta la

madrugada y se contaban historias de príncipes)

y Belleville y Pantin. Sabemos que Oliveira moraba en el sur, en

la Rue de la Tombe-Issoire, al lado del Parc Montsouris, próximo a la

Ciudad Universitaria, el cual, salvo una rápida mención no recuerdo

haberlo encontrado de nuevo por ahí.

Cortázar nació,

“producto del turismo y la diplomacia”, en la ciudad de Bruselas en

1914. Sus padres eran argentinos. A los tres años la familia volvió al

país y el niño creció en un barrio de Banfield, provincia de Buenos

Aires. La casa era grande y Cortázar la evocaba como un paraíso. Hizo

estudios en la capital federal y trabajó luego de maestro y dio clases

de secundaria en Buenos Aires y en pueblos y ciudades del país.

Antiperonista, tuvo que renunciar al magisterio al fracasar el

movimiento. “De 1946 a 1951, vida porteña, solitaria e independiente;

convencido de ser un solterón irreductible, amigo de muy poca gente,

melómano lector a jornada completa, enamorado del cine, burguesito ciego

a todo lo que pasaba más allá de la esfera de lo estético. Traductor

público nacional. Gran oficio para una vida como la mía en ese entonces,

egoístamente solitaria e independiente”, escribió Cortázar en una carta

dirigida a Gabriela Sola en 1963, año de la publicación de

Rayuela, datos que, leídos

entre líneas, ilustran mucho sobre el mundo intelectual y existencial de

Rayuela.

Cortázar llega a

París en 1951. Tiene 37 años. Atrás deja una vida que no era el sueño de

nadie ni servía de modelo a nadie. Consigue trabajo como traductor de la

UNESCO. Entre eso y la edición de

Rayuela distan doce años. Podemos suponer o colegir que el París

descrito en el libro es el que vivió en ese periodo. Un París, que en el

capítulo 73, al inicio de la segunda novela o segunda propuesta de

lectura, Morelli describe (nos parece estarlo viendo y viviéndolo): “Así

es como París nos destruye despacio, deliciosamente, triturándonos entre

flores viejas y manteles de papel con manchas de vino, con su fuego sin

color que corre al anochecer saliendo de los portales carcomidos”. Un

París que de Ciudad Luz sólo tiene las candilejas de los salones

espléndidos y las telas de los grandes impresionistas. Un París que para

Oliveira se halla también en la rayuela que va, no de la tierra al

cielo, sino de la tierra a los círculos del infierno existencial. |

|||||||||

|

OLIVEIRA ¿PERO QUÉ BUSCABAS VOS?

Un verdadero

novelista es el que es capaz de repartirse en sus personajes, de ser

ellos, de quedarse en ellos, aunque sean muy distintos a él. Por

distintas vías deja en ellos sus emociones, sentimientos, razonamientos,

sueños, fantasías, esperas. Así Cortázar es a la vez Morelli, Oliveira,

Traveler, la Maga, Talita, Ronald, Babs, Gregorovius y Etienne... Y si

redujéramos más podríamos concentrarlos en la pareja de dobles: Oliveira

y Traveler, la Maga y Talita... Pero si redujéramos más, si creyéramos

en los datos biográficos que Cortázar ha dejado en entrevistas y en

páginas de sus libros, quizá concluiríamos que ese tal porteño, ese pibe

llamado Horacio Oliveira, pleno de humor y de horas sombrías, quien

sueña en el Reino Milenario sabiendo que ese reino ya se perdió en la

noche de los tiempos, el enamorado de la montevideana Lucía, alias la

Maga, y de la sombra de la Maga llamada Talita, se parece mucho al

hombre que crea una novela o antinovela o contranovela, de la cual él es

personaje, y a quien se conoce como Julio Cortázar. Pero pasada esa

identificación, Oliveira se identifica y se reconoce innumerablemente en

aquellos latinoamericanos que han sufrido el vacío y la soledad

parisienses, y por extensión, la soledad y el vacío de las grandes

ciudades europeas. Soledad y vacío que buscan colmarse buscando la

amistad o la fraternidad de otros latinoamericanos, que resultan

igualmente solitarios y vacíos, quienes aprietan los billetes de la

cartera para ir al cine, al teatro, a museos, a ínfimos conciertos para

aprender algo de la Kultur, de

“la cultura superior”, de la cultura europea (como tanto papanatas lo

dice y cree), pero que es sólo una provisoria manera de agarrarse de

cualquier clavo para simular que disminuye la soledad y se colma el

vacío. Ninguna imagen dibuja mejor esto en

Rayuela que la noche, después

de la ruptura con la Maga, cuando Oliveira asiste al concierto

esperpéntico de Bérthe Trépat y pasea después con ella por calles del

Barrio Latino bajo la fría y lluviosa noche. ¡Qué desolación! ¡Vaya

tedio con tan mínimas salidas! Tiene, pues, su consecuencia lógica, que

en esa paulatina autodegradación que ha venido experimentando, Oliveira,

bajo el calor del vino y el sobrepeso del desamparo, se rebaje hasta el

último nivel de la escala social para castigarse lúdicamente y se vuelva

un clochard por esa única, intensa e inmunda noche, y acabe en la

cárcel.

Además del

capítulo de Bérthe Trépat (23) y de su abismamiento en el

clochardismo, son destacables

al menos otros dos: el de la ruptura con la Maga (20) y el de la muerte

de Rocamadour (28), el hijo de ésta, en medio de una fiesta y una

conversación literaria en la cual no se prestaba ningún caso al niño.

Pocas cosas me

entristecen tanto de esta novela como imaginar a la Maga sola, una vez

que Oliveira se ha despedido, en el momento cuando sabe o intuye que a

partir de entonces todo regreso es espejismo, y por el lado de Oliveira,

en el momento cuando sabe o intuye que encontrar a la Maga, como se lo

propone, es un propósito de sombras. ¿Encontrar

a la Maga? Pero la Maga ya no estará en París, ni en Lucca, ni en

Montevideo, ni en Buenos Aires, sino en el exacto sitio de la nostalgia

dolorosa y culpable. Encontrar a la Maga, a quien tanto se dañó, es de hecho imposible:

el “amoricidio” ha sido perpetrado. Los fortuitos encuentros y las citas

vagas entre ambos en distintos barrios parisienses no podrán ser

sustituidos en los miles de barrios de miles de ciudades del planeta.

Pocas páginas tan

bien logradas como las de la muerte de Rocamadour. Lezama Lima opinó que

no hay nada en la novela que le sea comparable. “El hijo de la Maga

muere y la conversación y la fiesta continúan durante la noche, hasta

que por fin la madre percibe la muerte del hijo”.

La aparente falta de dramatismo acaba dando el más hondo

dramatismo. El “habla más bajo” o el “no grites”, recomendaciones de la

Maga en la reunión del club, toman en la lectura un matiz amargamente

irónico. La frase correcta sería: “Ahora se ponen a hablar tan bajo

justo cuando ya no hace falta”.

Y Oliveira se va. No

asiste al velorio ni al entierro del niño. Todo se perdió; todo se

volvió añicos. Ahora podrá de esa manera cargarse de culpas y tener el

motivo ideal para afanarse en una búsqueda sin porvenir.

Por tanto, luego de la

persecución de las propias fieras y fantasmas, luego de rebajarse hasta

el último peldaño de la escala social, la única vía que le queda, pero

también aparente, es la vuelta a la ciudad nativa, donde terminará

jugando con piolines y rulemanes, y mal soñando entre dos sitios

inconscientemente deseados: la morgue y el manicomio.

Al hablar de la obra

de Cortázar, Borges escribió inmejorablemente: “Los personajes de la

fábula son deliberadamente triviales. Los rige una rutina de casuales

amores y de casuales discordias. Se mueven entre cosas triviales: marcas

de cigarrillos, vidrieras, mostradores, whisky, farmacias, aeropuertos y

andenes. Se resignan a los periódicos y a la radio. La topografía

corresponde a Buenos Aires o a París y podemos creer al principio que se

trata de meras crónicas. Poco a poco sentimos que no es así. Muy

sutilmente el narrador nos ha atraído a su terrible mundo, en que la

dicha es imposible”. |

|||||||||

|

Y, CLARO, LO ARGENTINO ES LO MEJOR

Es fama en occidente

que el promedio del argentino,

ante todo el porteño, suele ser magníficamente hospitalario en casa,

pero fuera del país, por quien sabe que mala magia, suele volverse

infatuado, sobrado de sí mismo, desdeñoso. El ego y el país le crecen en

una multiplicación desmesurada. Por su boca nos enteramos que Buenos

Aires (su gente, su clima, sus bienes y servicios, su vasta plaza de

mayo, la geometría de sus calles, su río, su luna, su cielo), es, si no

perfecta, al menos superior a las demás ciudades del orbe. ¿Para qué

cerrarnos ante lo evidente?

Pero en su

autocrítica los argentinos a veces también son feroces. País de

inmigrantes, muchos argentinos, al inquirírseles sobre el lugar de donde

provienen, contestan: “De los barcos”. Como si fueran habitantes de una

tierra la cual alquilan porque no tienen tierra. Un país que continúa

siendo en buena medida una ausencia de país. Un país prestado, dicen

unos de ellos, un país alquilado, se oye a otros.

Pero pese a ir

reconociendo, probablemente sin muchas ganas, su mayor afinidad y

vínculos con lo latinoamericano y los latinoamericanos, no hay casi

argentino que no se enorgullezca de su ascendencia europea: italiano o

española o inglesa o francesa o germánica o nórdica o eslava… Todavía

más: revísese su arte y léanse sus libros. Ante todo su vista se fija en

dos tradiciones: la europea y la suya propia. Lo inusual o raro es

hallar en sus grandes artistas, poetas y escritores voces y ecos,

sombras y luces latinoamericanos. Y en esto caben lo mismo Borges y

Bioy, Sabato y Cortázar, Piglia y Saer, que poetas notables como

Oliverio Girondo y Olga Orozco, Roberto Juarroz y Alejandra Pizarnik.

Quizá las excepciones sean Enrique Molina y el último Juan Gelman. Pero

al leer Rayuela, que es de 1963, cuando Cortázar ya ha cumplido los cuarenta

y nueve años, desconcierta y entristece la ausencia de nuestras tierras

y nuestras literaturas. Como si “el lado de acá” fuera sólo el perímetro

rioplatense. Ese conflicto americano-europeo se vuelve a menudo patético

o grotesco para muchos argentinos que van a Europa al reencuentro de sus

raíces esperando ser recibidos con entusiasmo como hijos pródigos que

tardaron en regresar pero al fin lo hacen, y quienes descubren muy

pronto que los europeos no están enterados de que ellos se sienten

europeos. Y vaya golpe. “La realidad de la Argentina -escribía Carlos

Fuentes hacia 1969 en el capítulo ‘La caja de Pandora’ de

La nueva novela hispanoamericana

y lo repetía, palabra más, palabra menos, hacia 1990 en el capítulo “La

sonrisa de Erasmo” en

Valiente mundo nuevo- es una

ficción, la autenticidad de la Argentina es su falta de autenticidad, la

esencia de la Argentina es la imitación europea”. No es otra cosa lo que

Horacio Oliveira vive en París. ¿Qué es Oliveira, sino un argentino, o

si se quiere un porteño,

trasplantado en París? ¿Quién mejor que alguien así para

preguntarse, al comparar y contrastar culturas, acerca de la Argentina y

la identidad, sobre qué y

quiénes somos, más allá de las citas comunes de Gardel y el tango, de

Evita y los descamisados, del Che y Maradona, de la mateada y el bife

chorizo, de la monotonía de la pampa y del próximo partido de Boca y

River? Por eso Oliveira reconoce en un diálogo que “mi país es un puro

refrito, hay que decirlo con todo cariño”, a lo que le responde el

español Perico: “Empezando por ti. Aquí has venido siguiendo el molde de

todos tus connacionales que se largaban a París para hacer su educación

sentimental. Por lo menos en España eso se aprende en el burdel y en los

toros, coño”.

No en balde Oliveira,

con ironía, con autocrítica, juega en el capítulo 3 al juego de la

“argentinidad” y al juego de esa clase media argentina de la cual

proviene, que le da siempre la vuelta a la realidad, él, un clase media,

porteño, colegio nacional y etcétera, que llegó al grado de que “en

París todo lo era Buenos Aires y viceversa: en lo más ahincado del amor

padecía y acataba la pérdida y el olvido”.

Tiene cierta lógica

entonces que “el “argentino afrancesado”, como miles de latinoamericanos

que han padecido en París, viva y sueñe en una ciudad mientras reside en

otra. La odisea de Oliveira –escribió Fuentes--

“lo lleva de París, el modelo original, a Buenos Aires, la patria

falsa”. Así Oliveira vuelve a Buenos Aires a la búsqueda de la Maga, o

de fantasmas de antiguos fragmentos, o de sueños lejanos que permanecen

en una calle o en una casa o en un café, o de una cara menos severa del

fracaso, o de un sitio íntimo y a la vez remoto donde la autohumillación

no lastime tanto. Pero las cosas no marchan bien. El destierro, como los

personajes cardinales, es también doble. Traveler y Talita lo advierten

y piensan que, sobre todo en los inicios, él (Oliveira) “estaba mucho

más lejos del país que cuando andaba por Europa” y que (al menos así lo

entendía Talita) “le daba lo mismo estar en Buenos Aires que en Bucarest

y que en realidad no había vuelto sino lo habían traído”. Ya no sólo

había perdido la ausencia de país que era la Argentina sino todo sitio,

llegando al extremo de no hablar siquiera de París o Europa (“ningún

interés”), cosa que ponía a rabiar a Traveler, cuyo apellido era un

contrasentido, el pobre Traveler, que a lo más había alcanzado las

riberas de Montevideo.

Se perdió el centro

de gravedad, se perdió el propio sitio en el mundo. Oliveira está

excentrado como la novela

misma. Por eso, en el camino elegido, es de hecho natural que se integre

de principio con Talita y con Traveler al circo y más tarde a la

administración del manicomio. Como si la única salida, o al menos la más

auténtica, fuera convertirse en un payaso o en un loco.

Estoy convencido de

esto: desde 1951, cuando empezó a residir en Francia, Cortázar se volvió

más argentino, comprendió y amó más en la ausencia a su ausencia de

país, que en el mismo Buenos Aires. Más aún: es en París donde su vida

cobra un verdadero sentido, donde deja la vida “egoístamente solitaria e

independiente” y empieza a escribir lo que llama “la espiral de su obra”

y toma un claro partido político por las izquierdas latinoamericanas y

se vuelve más fraternal y termina su vida -al parecer- siendo feliz.

Quizá de haber permanecido en la Argentina hubiera acabado

melancólicamente de Fama o de Esperanza y no en el Gran Cronopio que

fue. Una novela de fascinaciones misceláneas numerosas como

Rayuela es del todo inexplicable sin la larga estación parisiense

que le sirvió para comparar y contrastar la larga estación argentina.

Pablo Neruda, quien

sabía bien de regresos y exilios, escribió un artículo partiendo de la

áspera polémica habida entre Arguedas y Cortázar. Poniéndose en el fiel

de la balanza, elogia la verdad de raíz y la raíz de verdad del peruano

de querer hacer su obra en el país de origen, pero reconoce asimismo que

en las novelas de Cortázar, de Vargas Llosa, de García Márquez y de

Fuentes existe “una constantísima preocupación americana, una tónica

temal enraizada en nuestras verdades, un ámbito que nos pertenece y que

ellos nos han restituido en forma varias veces grandiosa”. Y añade: “Son

desde lejos, exiliados o no, más americanos que muchos de sus

compatriotas que viven de este lado del mar”.

Y tenía razón. No

importa donde se escriba, lo importante es escribir bien, pero partiendo

para la larga carrera de un lugar de salida americano: como geografía o

personajes. Y una obra americana la hicieron lo mismo Lezama, Revueltas

o Arguedas, que apenas si viajaron fuera de sus países, que el

tetranomio boomesco.

Y de esas páginas

porteñas de Rayuela, que van

desde un tablón colgante entre dos apartamentos de un edificio hasta los

espacios de un circo y del manicomio, nada me encanta más que ese

personaje llamado Atalía Donosi, la farmacéutica Talita, con su ternura

ingenua, su gracia y gracilidad, la cual está separada, tanto del amor

de Oliveira como del fantasma de la Maga, por ese tablón colgante, a la

vez simbólico y real, que une los departamentos de los amigos. Ese

tablón es a la vez la imposibilidad de la relación entre Oliveira y

Talita y la imposibilidad de la realización de las vidas de los dos

dobles que se combaten como si batallaran frente al espejo. Menos fácil

sostenerse de pie en ese tablón que en el trapecio o en la cuerda floja.

Un mínimo movimiento en falso y se cae a la calle, o mejor, al infierno.

Como observó Carlos Fuentes: “La esencia cultural, social, histórica,

digamos, de Rayuela, es la historia de un fracaso. Ni Oliveira y la Maga en

París, ni Traveler y Talita en Buenos Aires, van a encontrar la utopía,

el cielo de la rayuela”. Se descaminaron o perdieron el juego, la

infancia, el corazón y los sueños. Pero es necesario encontrar una nueva

vía y vivir aun condenado a la soledad y a la locura. Hay que vivir. Hay

que tratar de vivir. Hay que intentarlo. Y Cortázar, Oliveira o Traveler

también lo dirían: Hay que intentarlo, incluso en un tablón colgante.

|

|||||||||

|

|

|||||||||

|

Marco Antonio Campos

(México, D.F., 1949). Poeta, narrador, ensayista y traductor. Ha

publicado los libros de poesía: Muertos y disfraces (1974),

Una seña en la sepultura (1978),

Monólogos (1985),

La ceniza en la frente (1979),

Los adioses del forastero

(1996) y Viernes en Jerusalén

(2005. La editorial El Tucán de Virginia volvió a reunir en 2007 su

poesía en un solo tomo: El

forastero en la tierra (1970-2004). Es autor de un libro de

aforismos (Árboles). Ha traducido libros de poesía de Charles Baudelaire,

Arthur Rimbaud, André Gide, Antonin Artaud, Roger Munier, Emile

Nelligan, Gaston Miron, Gatien Lapointe, Umberto Saba, Vincenzo

Cardarelli, Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Georg Trakl, Reiner

Kunze, Carlos Drummond de Andrade, y en colaboración

con Stefaan van den Bremt, Miriam van Hee, Roland Jooris, Luuk

Gruwez, André Doms y Marc Dugardin. Libros de poesía suyos han sido

traducidos al inglés, francés, alemán, italiano y neerlandés.

Ha

obtenido los premios mexicanos Xavier Villaurrutia (1992) y

Nezahualcóyotl (2005). Y en España, el Premio Casa de América (2005) por

su libro Viernes en Jerusalén.

En 2004, se le distinguió con la Medalla Presidencial Centenario de

Pablo Neruda otorgada por el gobierno de Chile. En París es miembro de

la Asociación Mallarmé. En el 2009 obtuvo el premio de poesía Ciudad de

Melilla, España. |

|||||||||

|

|

|||||||||

|

© Maria Estela Guedes |

|||||||||