|

||||||

REVISTA TRIPLOV

|

||||||

|

L'ordre est le plaisir de la

raison, mais

1. Desde os primeiros tempos da Reconquista e da formação de Portugal como reino independente, começaram a formar-se várias tipologias de imóveis, entre elas o senhorio: um latifúndio contínuo ou, geralmente descontínuo, mais por perto da Casa-mãe ou ainda com imóveis dispersos, detendo, em grande parte dos seus fundus um conjunto de infra-estruturas indispensáveis ao mesmo: fornos, celeiros, moinhos, lagares para o vinho e mel e para o azeite, armazéns para o gado, ferramentas e outros bens… (1) |

||||||

| DIREÇÃO | ||||||

| Maria Estela Guedes | ||||||

| Índice de Autores | ||||||

| Série Anterior | ||||||

| Nova Série | Página Principal | ||||||

| SÍTIOS ALIADOS | ||||||

| TriploII - Blog do TriploV | ||||||

| TriploV | ||||||

| Agulha Hispânica | ||||||

| Arditura | ||||||

| Bule, O | ||||||

| Contrário do Tempo, O | ||||||

| Domador de Sonhos | ||||||

| Jornal de Poesia | ||||||

|

||||||

|

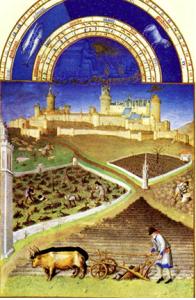

Terão tido a sua origem no Norte do País, no Entre Douro e Minho e a situação é muito facilmente explicável: foi por onde começou a desenhar-se o nosso rectângulo e, logo que começámos a avançar um pouco mais para Sul, levámos a cabo o povoamento das áreas que pareciam, desde então, estar a salvo dos violentos e inesperados retrocessos por parte dos Berberes do Norte de África, empurrados para Sul, mas a poucas milhas da linha de demarcação definida, essencialmente, por cavaleiros vilões e gente apeada (2). No entanto, o temor ia persistindo, pelo facto de a Igreja lançar mãos aos textos escritos árabes (3) e aos que os Muçulmanos haviam abraçado, sobretudo o Alcorão e as alegorias, metáforas e imagens da Sunna e das hadîths (4), a fim de vir a saber deles um pouco mais: para os combater era necessário conhecê-los, i. é. Ter um mínimo de consciência do que lhes ia na mente e assim atingir o âmago explicativo das lutas contínuas que infligiam por todo o lado! Tinha-se bem presente que, a qualquer hora, os Berberes poderiam voltar ao ponto de origem, dadas as ordens de Deus que eles mesmos, liderados pelos Árabes, sabiam de cor: ”Dizei-lhes: ‘Se pretendeis ter a última morada ao Meu lado, inteiramente, em desfavor dos demais, desejai a morte, se sois verdadeiros” (5). Esta situação colocou-se-nos, mais tarde, ao sermos informados pelo papa Inocêncio VI, a 21 de Fevereiro de 1335, quando dirigia uma bula ao Arcebispo de Braga (6), dando-lhe conta de que foi conhecedor por um enviado de D. Afonso IV, de que os Mouros tinham no mar um grande número de galés, a fim de surpreenderem os Portugueses, entrando pelo Algarve, onde já haviam tomado alguns castelos (7), nos seus habituais raids da jjihâd islâmica (8). Era, pois, cautelosamente, à custa de atalaias constantes e da fixação de um número de soldados sempre operacionais, que se ia procedendo ao repovoamento, pari passu, das áreas recentemente tomadas (9). Povoar, antes de mais, era ter um perfeito conhecimento das características geo-morfológicas do solo (10) e daí partir, então, para a ocupação da terra com meios humanos bastantes; explorar a agricultura e a pastorícia; distribuir as parcelas de terra por meios e contratos diversos, tendo em conta um maior ou menor perímetro, de acordo com as capacidades económicas e de trabalho de cada qual (11); demarcar, pois as áreas; organizar as instituições e defendê-las, à custa de agentes individuais e plurais, entre eles, os concelhos (12). E, assim, se foi procedendo. Embora timidamente, dotava-se cada parcela com meios humanos nacionais e estrangeiros (13); permitíamos a coabitação com Judeus e Mouros que por aqui iam permanecendo, livres, semi-livres e servos; os criminosos, deslocávamo-los sobretudo para zonas de fronteira (14); outorgávamos vantagens de acordo com as especificidades da árera e a sua localização geográfica estratégica (15), aproveitando, inclusive, as florestas que iam sendo arroteadas (fig. 1). Dedicámo-nos à agricultura, pondo em prática o cultivo de certos produtos que tínhamos como essenciais (16); permitíamos o desenvolvimento de culturas específicas, de acordo com a tipologia do solo arroteado (17) e da região, do clima, de montanha ou de planície (18); com um plantio de géneros que dessem azo ao incremento de certas indústrias associadas ou dependentes (19); desbravávamos terrenos, secávamos pântanos, derrubávamos florestas (20), alargávamos, como sabíamos (não da melhor maneira), as terras de cultivo (21). A dualidade a que os Muçulmanos, de ordinário, nos habituaram nas áreas reconquistadas, fez com que lhes ficássemos devedores de uma convivência pacífica de séculos, tendo-nos legado géneros alimentares, práticas rudimentares e técnicas mais evoluídas. Assim, contámos, no caso vertente, com sistemas de irrigação muito aperfeiçoados, com a introdução de novos legumes e fruteiras (22) que poderíamos juntar, na alimentação do nosso quotidiano, ao pão e ao vinho, e a um pouco de carne e peixe, quando os havia. Distribuíamos as terras por meios diversos que se iam instituindo e tomando fórmulas jurídicas: dotávamos gentes com peças de cultivo, a título amovível, vitalício, por mais de uma vida, hereditário ou perpétuo, através de doações de tipologias várias e permitindo o alargamento do solo, a conquista, a título particular ou privado, e a redistribuição dos imóveis e dos réditos do corso. Demarcávamos o solo, deitando mãos aos processos mais diversificados – com marcos, de um modo geral: colocando pedras, abrindo valas ou fossos (o fossatum); com o plantio de árvores que serviam de confinantes, de acordo com áreas ou perímetros onde um homem pudesse trabalhar um dia ou mais: jeiras, peças, granjas e, entre outras, também senarias que, as Inquirições de 1220 indicam como peças de terra cultivada com cereais e vinha (23) Organizávamos as instituições e defendíamo-las. Instituímos comarcas, almoxarifados e julgados, organizando a Justiça (24). A Igreja expandia-se. Subdividiram-se freguesias de acordo com o aumento do número de fregueses, onde foi o caso, e os espaços murados abriam-se a novas fortificações que se lhes acrescentavam; instituíam-se concelhos e estabeleciam-se feiras (25), quantas delas para serem fechadas um ou dois anos depois e só virem a ser restabelecidas um ou dois séculos mais tarde; colocavam-se agentes administrativos, fixavam-se as relações de dependência entre a Coroa e o poder local e, naturalmente, também, as suas liberdades, o mesmo sucedendo com os mais importantes senhores, à custa do patronato, da consequente retribuição de leiras sob uma das formas da precária (de diversas tipologias), permitindo o individualismo e a independência das estruturas administrativas que se iam criando. Em suma, falando do Entre Douro e Minho, o repovoamento subordinou-se a duas principais vertentes: a monacal e a privada; Entre o Mondego e o Tejo e na faixa Ocidental, era, essencialmente, de tipo concelhio (25). O senhorio é típico das primeiras Comarcas a que nos referimos e toma a configuração de uma ou mais áreas de reduzidas dimensões, formando um todo, de ordinário, mas, vulgarmente, disperso, pertencente a uma importante Família que aí detém o seu Paço e as suas infra-estruturas, no sentido de não ter necessidade de vir a recorrer a maquinaria de transformação pertença de outrem (a sua reserva (27), ou espaço dominicato), sendo a maior extensão entregue a foreiros e rendeiros que a trabalhem e lhe paguem o que ficou acordado entre eles, por vezes, em altíssimas percentagens ou porções e num variadíssimo número de impostos que os mais desprevenidos nem sequer supõem quantos nem em que consistiam (28). Havia aí famílias de renome que em muito haviam contribuído para a Reconquista e a formação e consolidação dos espaços (29), mas a maior parte destas vai-se diluindo no tempo e sendo suplantada por outras que chegam ao século XV, configuradas com os items que caracterizavam, em termos absolutos, as mais primitivas (30). |

||||||

|

||||||

|

As populações

camponesas traziam denominadores |

||||||

|

2. O chamado sistema do domínio ou dominial era, pois, como se previu, um instituto económico, sinónimo de sistema feudal, que se caracterizou pela divisão do latifúndio em dois grandes espaços explorados, segundo metodologias diversas: o domínio, propriamente dito, ou a terra dominicata que correspondia à reserva senhorial e a terra dentro do domínio (in dominium) em si mesmo considerado, que nos aparece denominado de terra indominicata, ou seja, todo um conjunto de concessões (mansos ou tenures), entregues a título amovível a pequenos exploradores directos (31), (Fig. 2). A reserva, como sabemos, era explorada pelo senhor ou por alguém em nome dele, um ou mais representantes seus, onde trabalhavam os servos que se iam colocando nas subdivisões da mesma e mexiam com as infra-estruturas de transformação aí construídas: o moinho, o forno, a prensa, o lagar, entre outras. A maior área do dominium configurava-se ainda mais repartida, porque era consequentemente maior, e dela se encarregavam homens livres, semi-livres e servos que tinham de dispor, no fim do ciclo do pão, do vinho, de diferentes géneros alimentares, de porções que iam da metade a uma nona parte da produção, quando não se chegavam mesmo a fixar quantidades certas em pagamento, o que fazia perigar as vidas e a continuidade de subsistência dos dependentes que, além do mais, liquidavam com maquias os serviços que cumpriam, fazendo uso das infra--estruturas da reserva (as jeiras ou corveias). Nasceram de um número muito variado de circunstâncias, mas foram-se dilatando à custa do patrocínio de dependentes que, por si sós, sem contar com o auxílio de um poderoso, não achavam outra maneira de sobreviver. Como terras alodiais, pagavam direitos ao rei (principalmente, senhoriais e dominiais) e, assim, passam a liquidá-los ao senhor da terra a quem se adjudicam, retirando proventos à Coroa e alargando o poder económico, social e, quantas vezes, também o político a estes em detrimento do seu rei. O latifúndio que temos vindo a considerar - e a que já nos referimos logo no início do presente estudo - tem de ser entendido, em termos do Norte do País, como áreas maiores ou menores mas sempre descontínuas, fragmentando-se em pequenas parcelas, dessiminadas por regiões várias e vizinhas de outras senhorias (como reguengos e alódios) e de instituições diversas (como os coutos, as beetrias e os concelhos, por exemplo). Foi e será quase sempre assim que o devemos visualizar em todo o Reino, em casos em que um só senhor deteria um seu feudo de dimensões consideráveis, como o somatório de várias peças, umas maiores outras menores, e pontilhando as várias Comarcas. Referimo-nos a senhores nobres singulares e a institutos religiosos que podiam ter, bem longe da abadia ou do mosteiro uma boa série de vinhas, de searas e pomares. Aliás, a tendência é sempre esta, até porque quanto mais diversificado for, em termos geográficos, o património senhorial, maior é o seu imperium e, o poder, diga-se, foi sempre algo muito usualmente tentado pela maioria para suplantar o do próprio rei, ou, pelo menos, igualá-lo. Cometia-se, deste modo, maior número de abusos, entre uma enorme dificuldade de controle. As grandes lutas entre senhorias e os monarcas advinham, desde os princípios do século XIII, desta circunstância e do facto de o monarca não saber muito bem o que tinha, o quanto deveria ter e receber, se o que detinham os outros era exactamente o quinhão que ele lhes dispensou de si mesmo, aquando das recompensas por serviços militares prestados ou consentidos nos fossados privados. Enfim, o soberano desejava saber quanto mandava, efectivamente, e onde, no seu País: se a Coroa estava solidamente implantada e estruturada sob fortes pilares como devia. |

||||||

|

||||||

|

A

concepção de tempo é uma sucessão de períodos circulares: |

||||||

|

3. Numa tentativa sumária de explicar a origem do sistema de economia dominial e os seus principais pilares, não nos é difícil entender os seus elementos constitutivos essenciais, as bases do regime senhorial ou feudal. Não salientámos, contudo, a unidade de autoridade de que ele se revestia. Tinha tribunal próprio que se regia por normas consuetudinárias, muito antes e, simultaneamente, com as leis do Reino, gerais e abstractas, promulgadas pelo soberano e publicitadas, após a reunião da Cúria de Coimbra de 1211; e, a posteriori, ainda, faziam, naturalmente, aplicar-se as ordenações escritas sucessivas, devendo, no entanto, fazer recordar que a suprema administração da justiça cabia, única e exclusivamente, ao monarca, como um dos quatro direitos reais, que advinham do vetusto Fuero Viejo, castelhano-leonês, e que obrigava a que a pena de morte, o talhamento de membro, entre outras sanções, fossem julgadas em segunda instância pelo rei, decorridos vinte dias, “porque a ssanha ssooe a enbargar o coraçom que nom pode ueer dereytamente as cousas Porende estabeleçemos que sse peruentuyra no moujmento do nosso coraçom a alguem Julgarmos morte ou que lhi cortem alguu nembro tal sentença sseia perlongada ata. xx. dias E des hi adeante seera a sentença e a eyxacuçom se a nos em este comenos nom Reuogarmos” (32). As queixas que eram vulgarmente apresentadas ao soberano e de que constava o facto de se não cumprir a sua autoridade mas a das senhorias, mesmo no que se refere a estas questões, levam D. Dinis a enviar juízes aos vários distritos comarcãos, a fim de recordar a todos que devem saber que é direito, uso e costume geral dos seus Reinos que, em todas as doações que os Reis fazem a alguns, sempre ficam guardadas "as apelações pêra os Reys e a Justiça mayor e outras cousas mujtas que ficam aos Reys en sinal y en conhoçimento de mayor senhorio. Estas cousas senpre sse assy teuerom e fezerom no tempo dos Reys que ante mjm e no meu [forom] (33)”. Recorde-se que já D. Afonso II lembrava que os referidos juízes mais não eram que representantes seus, em sinal da suprema jurisdição que dizia deter por todo o Reino (34). Mas se se vincava a ascendência da Coroa e do seu titular sobre os seus vassalos e súbditos, o certo é que, à semelhança daquele, estavam já determinadas, de longa data, as relações de patrocínio, de súbdito para com o senhor, definindo-se, com precisão, os limites do pequeno grupo ligado por esses laços tradicionais. A senhoria tornava-se, cada vez mais, uma unidade política, definida pela imunidade. E quando se tratava da Igreja, o Direito Canónico era uma fortíssima barreira às próprias leis do Reino e às ordens do monarca. Primeiro, porque, em caso de conflito entre as leis do reino e o Direito Canónico, as primeiras não tinham qualquer valor e não eram aplicadas (35); depois, porque, em caso de pecado, era o Direito da Igreja que prevalecia; e, finalmente o Direito Canónico, como fonte subsidiária do tronco principal das leis do Reino, na inexistência de uma, qualquer que fosse, era logo consultado pelo rei e pelos juízes, mesmo antes do Direito Romano. A inversão só viria a suceder com as Ordenações de D. Manuel, em pleno século XVI. A garantia inerente à situação do patronato ou vínculo a um senhor a troco de protecção sua, dos seus e dos parcos haveres na sua posse era uma garantia dada ao seu patrono e ao território que dele estava dependente, oferecendo-lhe uma maior ou menor autonomia política em relação ao poder central, traduzida por administração e jurisdição próprias, liberdade de obrigações militares e da solvência de impostos. Só tinham de reconhecer-lhe a exclusividade de cunhar moeda ou de alterar o seu valor, e os restantes direitos reais. E faziam-no quando o faziam… Colocada a situação desta forma, sujeita a críticas diversas, a diferentes interpretações, teorias e a informes complementares e laterais, naturalmente, o que é aceite por todos quantos se debruçam sobre este tema é que, nas primeiras linhas de acção, a população concentrou-se em maior número, como acima se fez ver, no Norte (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e parte das Beiras: almoxarifados de Lamego e Viseu, principalmente), dando origem à pequena propriedade, a meia dúzia de latifúndios, aumentados e acrescentados pelas formas mais irregulares e impensáveis, denunciadas pelos procuradores dos concelhos em Cortes. Nada teria a ver com o povoamento a Sul (6) de carácter misto, onde os grandes senhores, administradores de ordens religiosas e militares, entre outros, puderam constituir propriedades com alargadas áreas em nada semelhantes às que se formaram no Norte. Ia-se, pois, passando, pouco a pouco, para uma complexidade muito menor, à medida que as áreas dos municípios e seus termos e dos reguengos e das terras foreiras do rei se iam alargando, podendo, de certo modo, vir a coincidir com as Taïfas muçulmanas, em áreas por onde se expandiam os latifúndios do Infante D. Henrique, de Diogo Soares de Albergaria, dos Bragança, de Vasco Fernandes Coutinho, de D. Álvaro Pires de Castro, de D. Fernando, duque de Beja e senhor de Serpa e Moura, de outros altos representantes da nossa nobreza na Beira, Estremadura, Alentejo e Algarve; das Ordens militares que se alongaram pelas Beiras, parte da Estremadura, o Alentejo Ocidental e de fronteira com Castela, e o Algarve. É, na verdade, uma paisagem muito diferente, onde o latifúndio se concentra mais, se complexifica com a adição de outras alargadas peças de terra, porventura até longe da terra mãe, de um Algarve no Sotavento dominado pela Ordem de Cristo e com o Infante D. Henrique, senhor de Silves ao Cabo de S. Vicente, e nomeado depois Governador do Algarve. Esta comarca a Sul do País nada tem a ver com as suas correspondentes nortenhas dos primeiros tempos da nossa Nacionalidade. Mas, depressa, começam os mais poderosos senhores do Norte a passar a linha do Douro e a espraiar-se pela comarca da Beira, indo alguns até ao Tejo, ultrapassando-o e alargando-se pelo Alentejo, só vindo a parar no Algarve. Recordem-se O Infante D. Henrique, D. Fernando, Duque de Beja e os Bragança, estes últimos chegando a acumular com o título de Condes de Faro. Analisadas estas senhorias que realçámos, o facto é que, em termos económicos, nada distinguia a senhoria do feudo (37). As rendas, a sua distribuição e a circulação económica eram as mesmas. No sector social, também. A condição humana, pouco variava. E quanto mais avançávamos para os finais do século XIV e princípios da centúria seguinte, ainda eram mais evidentes as parecenças: eram autênticas colagens. |

||||||

|

Em

vida do 4.º Conde de Ourém, |

||||||

|

4. Também não podemos dizer que a Casa Senhorial é fruto de Quatrocentos (38). O rei, a rainha e os filhos, sobretudo, e o herdeiro tinham cada um a sua. Recordemos D. Pedro Afonso, Conde de Barcelos, filho de D. Dinis, o bastardo Afonso Sanches, Senhor de Albuquerque e um outro, João Afonso, Senhor de Lousã e Arouca; D. João Afonso, filho do já referido Afonso Sanches e de Teresa Martins que veio a suceder ao pai como Senhor de Albuquerque; Martim Afonso Telo de Meneses, pai da rainha D. Leonor, mulher do rei D. Fernando I; D. João e D. Dinis, filhos de D. Pedro I, entre outros. Principalmente, alguns, ao tempo de D. Fernando começavam a formá-las, muito à vontade da rainha. Com os Infantes, filhos de D. João I e de D. Filipa de Lencastre, talvez por influência europeia, mais inglesa que qualquer outra, a Casa Senhorial é uma instituição viva e duradoura. Jurídica e institucionalmente, tem tudo o que necessita para se distinguir do senhorio, nos termos a que já nos referimos. É um conjunto de latifúndios que se alargam por várias partes do Reino, associados também, naturalmente, a imóveis mais pequenos e presume-se que produtivos. O seu titular tem um nome a defender, uma especialização que agrupa o elemento humano seu apaniguado e servidor, à semelhança do que sucede na Corte, nas várias vertentes administrativas. Tem o seu exército particular, rivaliza com o rei, incumbe-se de tarefas diplomáticas de relevo, tem monopólios e torna-se numa instituição com um imperium forte, um ou mais títulos de nobreza e funções de relevo no aparelho de Estado. As sucessivas guerras contra Castela ao tempo de D. Fernando e de D. João I empobreceram, desmedidamente, o tesouro. E, não satisfeitos ainda com a terrível situação económica por que passávamos então, sucederam-se recompensas variadíssimas aos que mais eficazmente auxiliaram o Mestre de Avis a assumir o Trono. Parafraseando Álvaro Pais: D. João I dava o que não era seu, prometia o que não tinha e perdoava a quem não o tinha agravado (39). Semelhantes atitudes, nos tempos mais próximos, só viremos a rever com D. Afonso V. D. João organizou, pois, importantes feudos, como moeda de troca pelos incomensuráveis favores e serviços, entre outros, ao seu escrivão da puridade, ao Chanceler-mor e ao Condestável. O património de D. Nuno Álvares Pereira viria, mais tarde, a subdividir-se desta forma: a D. Afonso, filho ilegítimo de D. João I casado com a filha dele, D. Beatriz, é 8.º Conde de Barcelos e, em 1442, virá a ser 1.º Duque de Bragança (40) ; D. Afonso, filho do primeiro, é o 4.º Conde de Ourém e 1.º Marquês de Valença (Fig. 2); D. Fernando, segundo filho do futuro 1.º Duque de Bragança, é o 3.º Conde de Arraiolos e 1.º Marquês de Vila Viçosa; D. Isabel, filha de D. Afonso, neta do Condestável, casou com D. João, Mestre da Ordem de Santiago, penúltimo filho de D. João I, tornando-se nora do rei de Portugal. E assim, à custa de casamentos bem realizados, por um lado, e de mortes prematuras, por outro, se formou uma das maiores casas senhoriais de sempre no nosso País: a Casa de Bragança que se estendia do Minho ao Algarve. Na concretização da tomada do poder por D. João I tomaram parte D. Nuno, D. Pedro de Castro e seu pai, D. Álvaro Pires de Castro, Vasco Martins da Cunha; Gonçalo Vasques da Cunha, o marechal; Gonçalo Mendes de Vasconcelos, Martim Afonso de Melo e Diogo Soares de Albergaria: assistiram às Cortes de Coimbra de 1385 e colocaram-se, incondicionalmente, ao lado do Mestre de Avis, combatendo e mandando defender as suas terras e, com isso, encarregando-se da defesa das fronteiras das Comarcas. Em 1400, D. João I terá pensado no corregimento da Casa dos filhos (41). Em 1402, o soberano e D. Filipa de Lencastre reduzem as suas Casas em número de servidores, reflectindo-se o facto nas respectivas despesas que foram diminuindo. Em Abril de 1408, nas Cortes de Évora, começou a pensar-se na constituição do património de D. Henrique e D. Pedro, nada se falando sobre D. Duarte, porque seria, em princípio, o futuro rei (43). A 17 de Abril de 1411 (44), delimita-se, pela primeira vez, o património henriquino ao redor de Viseu, Guarda e Lamego e de D. Pedro, à volta da cidade de Coimbra. D. João vem a ser 10.º Administrador da Ordem de Santiago e D. Fernando Mestre de Avis (45)·, um pouco mais tarde. Estas e dezenas de outras Casas da época vêm a surgir e a aumentar por razões de ordem estratégica política e militar: a conquista de Ceuta, em 1415; os reforços de Ceuta, em 1418/19 e 1421/24, além de 1437 com o desastre de Tânger; a morte de D. Duarte, no ano seguinte, e as lutas civis entre os partidários de D. Leonor a quem o falecido marido, D. Duarte, queria entregar a tutela regis e a tutela regni, e D. Pedro que, pela lei da sucessão ao trono, como irmão mais velho entre os vivos, deveria ser o Regente a sós (1438-1439). A batalha de Alfarrobeira em 1449, em que morreu D. Pedro, deu óptimos dividendos aos partidários do rei que se apropriaram dos bens que abandonaram os exilados para Castela e dos que haviam pertencido aos então falecidos no campo de batalha e seguidores do ex-Regente (46). Seguiu-se Alcácer Ceguer, onde ainda esteve presente o Infante. Falecido, em 1460, já não assistiu aos desvarios do sobrinho em Castela, à derrota em Toro (1476) e muito menos à política sanguinária do Príncipe Perfeito, em 1483/84. Os que perdiam morriam ou conseguiam fugir para Castela, dando lugar a outros, mais novos, filhos bastardos, ou legítimos mas segundos que, por lei, não teriam direito a quinhão familiar. Entre estes anos 1415 e 1484 formaram-se os senhorios de 81 senhores laicos só na Comarca da Beira. Muitos deles tornaram-se detentores de fortes Casas senhoriais como tivemos ocasião já de referir e cartografar. Na sua grande maioria, tinham direito a exército próprio, contando com um número situado entre os 2 000 e os 3 000 soldados, entre cavaleiros, peões, besteiros e espingardeiros. Contámos alguns daqueles que, sem voz nem rosto, vão sendo citados pelas Chancelarias à custa de privilégios, legitimações e perdões ou mesmo doações régias que, por isso, os têm de referir. Na Casa de D. Henrique encontrámos 886, número muito abaixo da realidade, porventura, pelo facto de, em cada mester, haver um número pouco significativo dos que seriam, de facto, necessários para apoiar um homem nas expedições e conquistas, nos seus monopólios e indústrias, no seu sem número de terras desde 1411 a 1460 (47). Os primogénitos e outros iniciavam património próprio nas demais comarcas, algumas bem afastadas das dos pais ou avós, vindo a herdá-las e a acumular imóveis por todo o País (48). O casamento, base da legitimidade familiar e da unicidade do respectivo património, tornava-se marcante na vida do nobre, pertencesse a que escalão fosse, como sucedeu, com frequência, a alguns filhos segundos, que vinham obter bens consideráveis quando se ligavam a herdeiras ricas, sem irmãos varões legítimos. Há, na verdade, um grande número de maneiras de empregar os filhos sem direito a herdar o que fosse dos pais ou de herança mais pobre e de casar as filhas nobres que detivessem património pessoal ou direito a ele, pois a Lei Mental abriu inúmeras excepções. O morgadio, efectivamente, não tocou todas as famílias da nossa nobreza e cremos que nem mesmo abrangeria a totalidade dos bens de um senhor (49). A herança de progenitores para os filhos, no que se refere ao património e aos títulos de nobreza é ponto assente. Já mais difícil de aceitar seria a hereditariedade no cargo e no funcionalismo. Assistimos, inclusivamente, à repartição daquilo que o senhor detinha na globalidade por dois – um deteve o título: caso de Gonçalo Coutinho que veio a ser 2.º Conde de Marialva; o outro passou a desempenhar o cargo: Fernando Coutinho que herdava do pai o posto de marechal (50). O caso de D. Pedro de Meneses é exemplar: a sua descendência legítima foram três filhas: a mais velha, D. Beatriz, foi Condessa de Vila Real e herdou a Casa paterna. Através do seu contrato de casamento com D. Fernando de Noronha, e instituindo-se morgadio, coube perpetuar, por linha feminina, o capital simbólico da linhagem: a sucessão do apelido, o uso das armas e recebeu o património da Coroa administrado por seu pai. A secundogénita, D. Leonor, ficou com a incumbência de zelar pelas exéquias, sepultura e sufrágios por alma de D. Pedro e irá desempenhar-se da transmissão das tradições familiares – a memória dos feitos dos antepassados. A terceira foi D. Isabel Coutinho que recebeu parte da terça (a quota disponível foi subdividida, ficando parte para a segunda filha e a outra para a terceira) e umas terras, no sentido de auxiliar as anteriores no cumprimento das suas obrigações, entre elas a feitura da Crónica (51) e o levantamento do panteão da família na Igreja da Graça em Santarém (52). Estudaram-se e estudámos as Casas ou parte delas: a de D. Pedro, em certa medida, por Humberto Baquero Moreno (53), continuado por Maria Helena da Cruz Coelho que reserva uma parte do seu trabalho aos bens imóveis que D. Pedro detinha no Baixo Mondego (54); José Marques estudou o Arcebispado de Braga (55); Iria Gonçalves interessou-se por Alcobaça (56). Foi também estudada a Casa Senhorial do Infante D. Henrique (57) e o mesmo autor iniciou uma breve resenha sobre a Casa de D. Fernando (58), estudada, nos mesmos termos por Baquero Moreno (59), Joel Serrão (60) e Alexandre Alves (61) e, de um modo muito mais integral, por Sebastiana Pereira Lopes (62); a Casa de João Gonçalves Zarco coube a Maria Anita Teixeira Machado (63), a dos Melo a José Cumbre (64), a de Diogo Soares de Albergaria a Alice João Gago (65). O almoxarifado de Lamego, com predominância no estudo dos senhores e bens, por Maria Albertina Paixão Martins Alves de Tapadinhas (66), numa tentativa muito bem sucedida de completar ou, pelo menos complementarizar o estudo sobre os Coutinho de Luís Filipe Simões Dias de Oliveira (67). Pelo meio, há que referir Os Pimentéis por Bernardo Vasconcelos e Sousa (68). João Luís Inglês Fontes não quis esquecer o Infante Santo (70). Não sendo por ora da nossa Casa mas com uma colaboração importante que nunca nos negou, é ainda de referir Mafalda Soares da Cunha (71). E não completámos a lista, dado que apenas referimos os resultados das teses de Mestrado e Doutoramento defendidas na nossa Faculdade e orientadas por nós e colegas nossos. Comum a todas é a verificação da personalidade e linhagem dos referidos, a constituição das famílias e Casas e a localização dos bens, a Administração, nas suas várias vertentes (justiça, financeira, política e militar), o elemento humano (sempre de variados estratos e ofícios) (72) e as missões de que os senhores e seus homens eram encarregados de cumprir e quantos não tomaram parte nas decisões mais importantes da vida política do Estado. O destino dos seus bens não foram esquecidos, sendo alguns deles dispersos por familiares, criados, mordomos e apaniguados e para pagar dívidas avultadas, como sucedeu com o Infante D. Henrique cujos herdeiros tiveram de assumir essa missão, muito à custa da venda e/ou doação de muitas das terras por ele deixadas (73). O estudo dos senhorios laicos e eclesiásticos e das Casas Senhoriais é um tema imparável. São centenas os mais importantes senhores da nossa História das Conquistas e da Expansão, das lutas civis, dos que se encarregaram da criação do Príncipe herdeiro e dos demais infantes, daqueles que se incumbiram de missões diplomáticas junto da Santa Sé e no acompanhamento das nossas Infantas que iam casar a Castela, Aragão, Borgonha ou à Alemanha (74). Foram muitos aqueles com quem o rei de Portugal pôde contar com a defesa do território ou mesmo com incursões militares ao Reino vizinho (75). A Casa faz-se, quantas vezes, a partir de uma pequena leira de terra, aumentada em número por herança (76), e, significativamente, pelo rei que doa o que tem e promete o que não tem nem nunca teve. |

||||||

|

||||||

| Notas | ||||||

|

(1) Cf. Orlando Ribeiro, « Agricultura », in Dicionário de História de Portugal, dirig. por Joel Serrão, Vol. I, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1975, pp. 61-66. Cristina Maria Garcia Rodrigues (e outros), O Entre Cávado e Minho, cenário de Expansão Senhorial no século XIII, sep. da Revista da Faculdade de Letras de Lisboa, IV série, n.º 2, Lisboa, 1978 (estudo de Seminário orientado, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, por Iria Gonçalves). São inúmeros os textos já conhecidos de Armando de Almeida Fernandes. No prelo, encontramos a Geografia Documental (Tarouca, 2002), que não teve tempo de terminar, onde se refere a uma geografia humana, com a indicação das principais estirpes, donde descenderam as melhores famílias, possidentes de latifúndios que, por obrigação, tinham de enriquecer a Igreja, mandar cultivar a terra e defendê-la do assédio iminente do inimigo que espreitava a todo o instante. (2) Cf. Robert Durand, Les campagnes portugaises Entre Douro et Tage aux XII.è et XIII.è siècle (trab. policopiado, Paris, s.d. ; A. de Amorim Girão, Geografia de Portugal, 3.ª ed., Porto, 1969; Jacques Le Goff, La Civilisation de l’ Occident Médiévale, [Paris], 1972. (3) Vide João Silva de Sousa, Religião e Direito no Alcorão, com prefácio de António Dias Farinha, Lisboa, Editorial Estampa, 1986; Alcorão, tradução a partir do original do Complexo do Rei Fahd para a Impressão do texto do Alcorão, Mem-Martins, Abril 2002 e, entre outros, Akbar S. Ahmed, O Islão, Lisboa, Bertrand Editora, 2002. (4) A hadîth é a narrativa, propriamente dita. Compõe-se pela matn, o texto e pelo isnâd, ou fundamento. É o veículo e o próprio corpo da Sunna. (5) Vide cap. 2, vers, 93 e 153; cap. 3, vers. 169 e 170 ; cap. 4, vers. 84 e 102 : « Combate na senda de Allah […]Os que já hajam rezado ponham-se de guarda e peguem em suas armas ». cf. Alcorão, tradução a partir do Complexo do rei Fahd, supracit.. (6) A.C.P., Livro Grande, fls. 34v-35. In Descobrimentos Portugueses. Documentos para a sua História, Vol. I, Lisboa, I.N.I.C., 1988, pp. 98-103. (7) Cf. anteriores bulas de Gregório IX (Cupientes christicolas) de 21 de Outubro de 1234; outra do mesmo pontífice (Cum caríssimo in Christo) de 18 de Fevereiro de 1421; ainda de João XXII, de 7 de Maio de 1320); uma precatória dos reis Afonso IV de Portugal e Afonso XI de Castela ao papa João XXII, cuja data certa se ignora; outra bula de Bento XII (Gaudemos et exultamus) 30 de Abril de 1341; outra de Clemente VI (Nuper pro parte tua), de 10 de Janeiro de 1345; ainda do mesmo pontífice (Ad ea ex quibus), de 10 de Janeiro de 1345. Vide Descobrimentos Portugueses. Documentos para a sua História, Vol. I, Lisboa, INIC, 1988. (8) Cf. Robert Durand, Les campagnes portugaises entre Douro et Tage au XIIème et XIIIème siècles, Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, 1982. (9) Ezequiel de Campos, O enquadramento geoeconómico da população portuguesa através dos séculos, 2.ª ed., Lisboa, 1943. (10) Cf. Aristides de Amorim Girão, Geografia Física de Portugal, Coimbra, Livraria Neves Editora, Lt., 1915; Orlando Ribeiro, Introduções Geográficas à História de Portugal, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1977 e Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, Lisboa, Livraria Sá da Costa Ed.. 1977; Orlando Ribeiro, Hermann Lautensach e Suzanne Daveau, Geografia de Portugal, Vol. I. A Posição Geográfica e o Território, Lisboa, ed. Sá da Costa 1987, pp. 5-334; Vol. II. Ritmos Climáticos e a Paisagem, Lisboa, ed. de João Sá da Costa, pp. 947-1340; Carlos Alberto Meireles, Geografia de Portugal, Lisboa,. Editorial Estampa, 1991 e Raquel Soeiro de Brito, “Introdução Geográfica”, in História de Portugal, dirig. por José Mattoso, Vol. I, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992, pp. 21-75. (11) Boissonnade, Le travail dans l’ Europe Chrétienne au Moyen Âge. V- XV siècles, Paris, 1921 (12) Cf. Marc Bloch, Les caractères de l´histoire rural française, 2.ª ed., Paris, 1953 e « De la grande exploitation à la rente du sol. Un problème et projet d´enquête », in Mélanges Historiques, vol. II, Paris, 1963, pp. 670-672 ; Georges Duby, A Idade Média. Uma Idade do Homem, Lisboa, Teorema, s.d. e A Sociedade Cavaleiresca, Lisboa, Teorema, 1989. (13) Chegámos ao ponto de criar uma política tendente a outorgar-lhes privilégios a troco de certos serviços e do reconhecimento de que, doravante, éramos nós o grupo mandante. (14) Cf. Manuel Gonzalez Jiménez, “Conflitos fronteirizos en la Sierra de Aroche”, in Actas das I jornadas de Historia Medieval do Algarve e Andaluzia, Loulé, Universidade do Algarve e Câmara Municipal de Loulé, 1987, pp. 349-357; Humberto Baquero Moreno, Exilados, Marginais e Contestatários na sociedade portuguesa medieval (Estudos de História) Lisboa, Editorial Presença, 1990. (15) Cf. Rafael Gibert, « Los contratos agrarios en el derecho medieval », in Boletín de la Universidad de Granada, vol. XXII, 1950, pp. 305-330; e “El contrato de servicios en el derecho medieval español”, in Cuadernos de Historia de España, vol. XV, 1951, pp. 5-131. (16) Cf. Daniel Faucher, Géographie agraire. Types de cultures, tomo II, de Geographie économique et sociale, dir. por A. Cholley, Paris, 1949 ; Iria Gonçalves, Imagens do mundo medieval, Lisboa, Livros Horizonte, 1988; Manuel Sílvio Alves Conde, Uma Paisagem Humanizada. O Médio Tejo nos Finais da Idade Média, Vols. I e II, Cascais, Patrimonia, Col. Patrimonia Histórica, 2000. (17) Daniel Faucher, Géographie agraire. Types de cultures, tomo II, de Geographie économique et sociale, dir. por A. Cholley, Paris, 1949 ; Iria Gonçalves, Imagens do mundo medieval, Lisboa, Livros Horizonte, 1988; Manuel Sílvio Alves Conde, Uma Paisagem Humanizada. O Médio Tejo nos Finais da Idade Média, Vols. I e II, Cascais, Patrimonia, Col. Patrimonia Histórica, 2000. (18) Cf. Iria Gonçalves, « Da estrutura do casal nos fins da Idade média”, in História e Crítica, n.º 7, Lisboa, 1981, pp. 60-72 e “Custos de montagem de uma exploração agrícola medieval”, in Estudos de História de Portugal. Homenagem a A. H. de Oliveira Marques, vol. I. Séculos X a XV, Lisboa, 1982, pp. 255-270. (19) Cf. Philippe Wolff e Frédéric Mauro, L’ Âge de l’ Artisanat (V.è-XVIII.è siècles), tomo II de Histoire Générale du Travail, dirig. por Louis-Henri Parias, Paris, 1960; Hermann Kellenbenz, «Industrias rurales en Occident de la fin du Moyen Âge au XVIIIè siècle», in E.S.C., 18.º ano, 1963, pp. 833-882. (20) Bernard Berthet, « De la forêt inutile à la forêt précieuse. Dans le Haut Jura, au XVe et au XVIe siècles », in Annales, E.S.C., 6.º ano, 1955, pp. 143-153 ; Roland Bechmann, Des arbres et des hommes, la forêt au Moyen âge, Paris, Flammarion, 1984. (21) Cf. Dominique Barthélemy, Les deux Ages de la seigneurie banale, Coucy, XIe-XIIIe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 1985. (22) A al-badanjan (a beringela); a al-farrobe (alfarroba), a al-karxofa (alcaxofra), al-hass (alface), al-sukkar (açúcar), isbinah ou isfinah (espinafre), laimun (limão), lima (lima), naranja (laranja), tanga (tangerina)… (23) Este termo é usual, sobretudo, nos registos dos bens das ordens religiosas: ”Et in loco qui vocatur Cerdeira habebat iij. Casalia, et inclaudebant ibi ganatum in uno casali, et fecerunt ibi senariam de Sancto Tirso” (Santiago de Burgais). Frequentemente, surgem designadas as espécies cultivadas: “panis et vini” (S. Miguel de Taíde). Ver Henrique da Gama Barros, História da Administração Pública em Portugal nos séculos XII a XV, 2.ª ed., tomo VII, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 1949, pp.467-468 e Ruy de Abreu Torres, “Senarias”, in Dicionário de História de Portugal, dirig. por Joel Serrão, Vol. V, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1975, p. 531. (24) Cf. José Luis Martín, La Península en la Edad Media, 2.º ed., Barcelona, Editorial Teide, 1980. Luis García de Valdeavellano, « El mercado. Apuentes para su estudio en León y Castilla en la Edad Media”, in Anuario de Historia del Derecho Español, tomo VIII, Madrid, Espasa-Calpe, 1931, pp. 201-405; M. Boulet-Saetel, Le commerce médiévale européen, in Histoire du Commerce, dirig. por J. Lacour-Gayet, tomo II, livro II, Paris, 1950 ; Virgínia Rau, Feiras Medievais Portuguesas. Subsídios para o seu estudo, Lisboa, Editorial Presença, 1982; João Silva de Sousa, “Segurança e Cartas de Seguro no Século XV”, in Actas das I Jornadas Sobre Formas de Organização e Exercício dos Poderes na Europa do Sul. Séculos XIII / XVIII. Comunicações, I Vol., Lisboa, História e Crítica, 1988, pp. 457-464 e “As Feiras em Portugal na Idade Média”, in A Escola e os Descobrimentos - Feiras, Lisboa, Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, s.d., pp. 7-33 e bibliografia aí cit. É possível, mas, dificilmente conseguimos separar o patronato da precária. O primeiro estabelece-se numa linha de baixo para cima, na escolha de um protector por camponeses pobres e sem possibilidades de sobreviverem; a segunda decore no sentido exactamente oposto: é o dono da terra que entrega pequenos pedaços de chão aos que se lhe haviam antes patrocinado. A precária assume-se, na Idade média sob três modelos diversos mas não muito diferentes. Vide Luis Garcia de Valdeavellano, Curso de Historia de las Instituciones Españolas. De los orígenes al final de la Edad Media, Madrid, Alianza Universidad Textos, 1984, p. 249. (25) Cf. Marc Bloch, « La aparición de las formas dependientes de cultivo de la tierra y de las Instituciones Señoriales », in Historia economica de Europa desde la decadencia del Imperio Romano, dirig. por J. H. Claspham e Heilen Power, Vol. I. La vida agraria en la Edad Media, trad. de Andrés Sánchez Arbós, Madrid, s.d., pp. 271-336; Orlando Ribeiro, “Povoamento rural e regimes agrários no Sudeste da Beira”, in Revista da Faculdade de Letras de Lisboa, tomo VI, Lisboa, 1939, pp. 281-295; .Santiago Sobrequés Vidal, “La Época del Patriciado Urbano”, in Historia Social y Económica de España y América, dirig. por Jaime Vicens Vives, t. II, Barcelona, 1957, pp. 8-406; Georges Duby, L´Économie rurale et la vie des campagnes dans l´Occident Médievale (France, Angleterre, Empire, IXe-XVe siècles),Vol. II, 2.ªed., Paris, 1977 ; Jacques Heers, L´Occident aux XIVe et XVe Siècles. Aspects économiques et sociaux, 2.º ed., Paris, 1966 ; Léopold Génicot, « Crisis : From the Middle Ages to Modern Times », in The Cambridge Economic History of Europe, vol. I. The Agrarian Life of the Middle Ages, 2.ª ed., Cambridge, 1966, pp.660-741; e Guy Fourquin, História Económica do Ocidente Medieval, Lisboa, 1981; Maria Helena da Cruz Coelho, O Baixo Mondego nos finais da Idade Média (Estudo de História Rural), Vols. I e II, Coimbra, Faculdade de Letras, 1983 (a ed. de Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1989 acha-se esgotada, sendo de todo o interesse uma urgente reedição); Manuel Sílvio Alves Conde, O Médio Tejo nos finais da Idade Média. A terra e as gentes, Ponta Delgada, 1997. (26) Cf. Marc Bloch, La société féodale et le gouvernement des hommes, Paris, 1949; Roger Grand, « Contribution à l´Histoire du régime des terres. Le contrat de complant depuis les origines jusqu´`a nos jours », in Nouvelle revue historique de Droit français et étranger, Vol. XL, 1916, pp. 169-228 ; 337-382 e 555-589 ; Salvador de Moxó, “Los señoríos. en torno a una problematica para el estudio del régimen señorial”, in Hispania, Vol. XXIV, 1964, pp. 185-236 e 399-430, “El señorío, legado medieval”, in Cuadernos de Historia. Anexos de la Revista Hispânia, Vol. I, 1967, pp. 105-118; “Los señorios. Estúdio metedologico”, in Actas de las I Jornadas de Metodologia aplicada de las Ciências Históricas, Vol. II. Historia Medieval, Santiago de Compostela, 1975, pp. 163-173; (27) Cf. Marc Bloch, La société féodale et le gouvernement des hommes, Paris, 1949; Roger Grand, « Contribution à l´Histoire du régime des terres. Le contrat de complant depuis les origines jusqu´`a nos jours », in Nouvelle revue historique de Droit français et étranger, Vol. XL, 1916, pp. 169-228 ; 337-382 e 555-589 ; Salvador de Moxó, “Los señoríos. en torno a una problematica para el estudio del régimen señorial”, in Hispania, Vol. XXIV, 1964, pp. 185-236 e 399-430, “El señorío, legado medieval”, in Cuadernos de Historia. Anexos de la Revista Hispânia, Vol. I, 1967, pp. 105-118; “Los señorios. Estúdio metedologico”, in Actas de las I Jornadas de Metodologia aplicada de las Ciências Históricas, Vol. II. Historia Medieval, Santiago de Compostela, 1975, pp. 163-173; (28) Cf. Charles Verlinden, “Quelques aspects de l’ Histoire de la tenure au Portugal”, in Recueils de la Société Jean Bodin, Vol. III, La tenure, Bruxelles, 1938, pp. 231-243 ; Mário Júlio de Almeida e Costa, Origens da Enfiteuse no direito português, Coimbra 1957, « Enfiteuse », in Dicionário de História de Portugal, dirig. por Joel Serrão, Vol. II, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1974, pp. 379-383 e “Os contratos agrários e a vida económica em Portugal na Idade Média”, in Anuário de Historia del Derecho Español, tomo XLIX, Madrid, Espasa-Calpe, pp. 141-163; Luis García de Valdeavellano, “Las instituciones feudales en España”, in El feudalismo hispânico y otros estúdios de Historia Medieval, Barcelona, 1981, pp. 63-162; Guy Fourquin, Seigneurie et féodalité au Moyen Âge, Paris, 1970 e História Económica do Ocidente Medieval, trad. de Fernanda Baião, Lisboa, Edições 70, 1981; Georges Duby, “Le grand domaine de la fin du Moyen Age en France”, in Hombres y estructuras de la Edad Media, trad., Madrid, Siglo XXI, Editores, 1978 ; Mário Júlio de Almeida e Costa, “Os contratos agrários e a vida económica em Portugal na Idade Média”, in Anuário de Historia del Derecho Español, tomo XLIX, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, pp. 141-163. É sempre de ter em consideração o texto exemplar de Maria Helena da Cruz Coelho, Homens, Espaços e Poderes: séculos XI-XVI. Vol. I. Notas do Viver Social e Vol. II. Domínio Senhorial, Lisboa, Livros Horizonte, Col. Horizonte Histórico, n.º 25, 1990. Antes, sob a direcção de Iria Gonçalves, em trabalho de Seminário, já nos tínhamos dado conta de, pelo menos, parte da situação. Veja-se Maria Cristina Garcia Rodrigues (e outros), O Entre Cávado e Minho. Cenário de Expansão Senhorial no Século XIII, cit.; e n/ estudo, “Inquirição de D. Duarte aos Almoxarifados de Viseu e Lamego (1433-1434)”, in Mare Liberum, n.º 11-12, Jan./Dez, 1996, Lisboa, Comissão para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996, pp. 103-163, provando, em certa medida, que o sistema, em meados do século XV, se mantinha inalterado em alguns dos seus items. (29) Referimo-nos aos infanções, “filhos dos bem nascidos”, que passaram a exercer, em seu próprio nome, os poderes militares e judiciais que exerciam em nome de outrem, e aos de menor importância, mas que, por casamento, se vêm a integrar na nova ordem. Esta aristocracia era a nobreza senhorial que vem a reforçar e a fundamentar-se através das suas linhagens que, no século XII, vemos enumeradas no Livro Velho das Linhagens: Sousãos, Bragançãos, da Maia, de Baião, de Riba Douro. A estes acrescentamos os Lima e os Silva, do Entre Douro e Minho. Ver Maria Ângela Beirante, “A ‘Reconquista’ Cristã”, in Portugal. Das Invasões Germânicas à “Reconquista”, coord. de A. H. de Oliveira Marques, in Nova História de Portugal, dir. por Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, Lisboa, Editorial Presença, 1993, pp. 330-331 e bibliografia sugerida pela autora. Entre todos, veja-se “A nobreza portucalense dos séculos IX a XI”, in José Mattoso, A Nobreza Medieval Portuguesa, a Família e o Poder, 2.ª ed., Lisboa, Editorial Estampa, 1978 (o Círculo de Leitores está, de momento, a publicar a obra completa deste historiador). (30) Cf. A. H. de Oliveira Marques, Portugal na Crise dos Séculos XIV e XV, in Nova História de Portugal, Vol. IV, dirig. por Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques, 1986, pp. 236-260 e bibliografia sugerida pelo autor. (31) Por uma razão semântica (meramente gramatical), a terminologia que usámos é exactamente oposta à de A. H. de Oliveira Marques, com o devido respeito pelas doutas opiniões do autor. Cf. “Dominial. Sistema de Economia”, in Dicionário de História de Portugal, dirig. por Joel Serrão, Vol. II, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1975, pp. 333-334. Luis García de Valdeavellano dá dominicum como sinónimo de reserva, de exploração directa, condomina, na Catalunha, enquanto que a maior parte do senhorio (indominicum) estava formado por pequenas explorações agrárias, a saber, “villas, mansos, heredades, caserías, decanías) que eram cultivadas em proveito dos campónios em estado de semi-servidão ou de semi-liberdade, a quem o senhor havia cedido o desfruto dos prédios do seu domínio. Cf. Curso de Historia de las Instituciones Españolas, ed. cit., pp. 248-249. (32) Vide Livro das Leis e Posturas, introd. de Nuno Espinosa Gomes da Silva, transcrição diplomática de Maria Teresa Campos Rodrigues, Lisboa, Faculdade de Direito, s.d., p. 17. (33) Cf. lei de D. Dinis de 19 de Março de 1317. Ibidem, pp. 387-388. Regulando D. Fernando, por lei de Setembro de 1375, o exercício da jurisdição pelos donatários, não só exceptuou da competência deles certos feitos, em razão da matéria, como também reservou para si a jurisdição suprema; e justificava-se, lembrando, como princípio tradicional, que ele e os seus antecessores tinham feito as “doaçoens de villas, teRas e lugares, com iurisdiçom, y com mero e mixto imperio, assy como no crime como no cível”, reservando expressamente, “como quer que sempre se entenda e entender deua, aquilo que pertence ao rey como mais alto ssenhor”. (34) D. Afonso II, numa lei também saída da reunião de Coimbra de 1211 declara que a ele era inerente a suprema magistratura e que os juízes não eram mais do que representantes seus. Ibidem, p. 9.. (35) Cf. Livro das Leis e Posturas, norma de 1211. Ibidem, p. 9. (36) Cf. Pedro Barbosa, Povoamento e estrutura agrícola na Estremadura Central, Lisboa, INIC, 1992. (37) Cf. A. H. de Oliveira Marques, “Senhorial, Regime”, in Dicionário de História de Portugal, dirig. por Joel Serrão, Vol. V, Lisboa, Iniciativas Editoriais, pp. 531-532, principalmente, pp. 532, 1.ª e 2.ª col.. (38) Salvador Dias Arnaut, A Crise Nacional dos fins do Século XIV. I – A Sucessão de D. Fernando; Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1960 e Maria José Ferro Tavares, “A Nobreza no Reinado de D. Fernando e a sua actuação em 1383-1385”, in Revista de História Económica e Social, Vol. 12, Julho-Dezembro, Lisboa, Sá da Costa, 1983, pp. 45-89; António Borges Coelho, A Revolução de 1383, Tentativas de Caracterização, 5.ª edição, revista e aumentada, Lisboa, Editorial Caminho, 1984; Valentino Viegas, Cronologia da Revolução de 1383-1385, Lisboa, Editorial Estampa, Imprensa Universitária, 1984; Maria Ângela Beirante, O Alentejo na 2.ª Metade do Século XIV – Évora na crise de 1383-1385, sep. de Estudos Medievais, n.º 7, (1986), Porto, 1986. (39) Vide Joaquim Veríssimo Serrão, História de Portugal, Vol. I (1080-1415), 3.ª ed., Lisboa, Editorial Verbo, pp. 294-295, 302 e 309; Fernão Lopes, Crónica de D. João I, ed. prefac. por António Sérgio, Vol. I, Porto, 1945, Cap. IX, pp. 19-22 e Cap. CXCI, pp. 419-420. (40) Cf. J. T. Montalvão Machado, D. Afonso, 8.º Conde de Barcelos, Fundador da Casa de Bragança, sep. da Revista de Guimarães, Vol. LXXIII, Guimarães, 1963. (41) Cfr, João Silva de Sousa, A Casa Senhorial do Infante D, Henrique, cit., p. 18 e bibliografia aduzida em nota [11]. (42) Id., ibidem, p. 18, nota [10]. (43) Id., ibidem, p. 18, nota [11]. (44) Id., ibidem. P. 18-20 e notas[13] a [15]. (45) Em 1418-19 (e 1424) e por volta de 1434, respectivamente. (46) Vide Luís Adão da Fonseca, O Condestável D. Pedro de Portugal, Porto, INIC, 1982. (47) Cf. João Silva de Sousa, A Casa Senhorial do Infante D. Henrique, cit., pp.393-464 (Apêndice: O Elemento Humano da Casa Senhorial do Infante D. Henrique. Alguns dados biográficos). (48) Cf. João Silva de Sousa, Senhores Laicos e Senhorios na Comarca da Beira no Século XV [Lição para obtenção do grau de Agregado no Grupo de História na Disciplina de História Medieval de Portugal), Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2001 (no prelo)]. (49) Vide Maria de Lurdes Rosa, O Morgadio em Portugal-sécs. XIV-XV, Lisboa, Editorial Estampa, 1995; Luís Filipe Simões Dias de Oliveira e Miguel Jasmins Rodrigues, “Um processo de reestruturação do domínio social da nobreza. A titulação na segunda dinastia”, in Revista de História Económica e Social, n.º 22, Janeiro-Abril, Lisboa, Sá da Costa, 1988, pp. 77-114. (50) Cf. Maria Albertina Paixão Martins Alves de Tapadinhas, O Almoxarifado de Lamego na Inquirição de D. Duarte (1433-34), Lisboa, FCSH da UNL, Maio de 2000, pp. 161-165. Vide Luís Filipe Simões Dias de Oliveira, Os Coutinhos. Linhagem, Espaço e Poder, (1360-1452), Faro, Universidade do Algarve, 1997. (51) Cf. Gomes Eanes de Zurara, Chronica do Conde D. Pedro de Menezes [continuada] a tomada de Ceuta; Lisboa, 1972 e António Manuel Lazara, Crónica do Conde D. Pedro de Meneses continuada à Tomada de Ceuta de Gomes Eanes de Zurara, Lisboa, FCSH da UNL, 1990 (polic.). (52) Cf. Maria Albertina Paixão Martins Alves de Tapadinhas, Obr. Cit., pp. 157-161.Ver biografia de António Joaquim Dias Dinis, D. Pedro de Meneses: Primeiro conde de Vila Real e primeiro Capitão e Governador de Ceuta. Conferência integrada nas Comemorações do VII Centenário do 1.º Foral de Vila Real, proferida no Salão Nobre do Município a 15 de Novembro de 1972, sep. de STVDIA, n.º 38, Julho de 1974, Lisboa, Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1974, [pp. 517-562].; e Maria José Pimenta Ferro Tavares, “A Nobreza no Reinado de D. Fernando”, in Revista de História Económica e Social, n.º 12, Lisboa, Sá da Costa Editora, 1983, pp. 45-89. (53) A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e Significado Histórico, Vols. I e II, Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade, 1979-1980 (reimpresso em offset da edição original, de Lourenço Marques, 1973). (54) O Baixo Mondego nos Finais da Idade Média, Estudo de História Rural, Vol. I, Coimbra, Faculdade de Letras, 1983, pp. 565-573. Já antes nos referimos à publicação da mesma por Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda. (55) A Arquidiocese de Braga no Séc. XV, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Col. temas portugueses, [1988]. (56) O Património do Mosteiro de Alcobaça nos Séculos XIV e XV, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1989. (57) João Silva de Sousa, A Casa Senhorial Do Infante D. Henrique, Lisboa, Livros Horizonte, 1991. (58) As Origens da Casa Senhorial de D. Fernando, Duque de Viseu e de Beja. Conjunturas, sep. de Anais do Município de Faro, n.º XX, Faro, Câmara Municipal, 1990. (59) “O Infante Dom Fernando. Donatário da Ilha da Madeira”, in Actas do III Colóquio Internacional de História da Madeira, ed. da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, Centro de Estudos de História do Atlântico, Funchal, 1993, pp. 239-252. (60) “O Infante D. Fernando (1433-1470), in Dicionário de História de Portugal, dir. por Joel Serrão, Vol. II, Lisboa, Iniciativas Editoriais, 1975, pp. 556-557. (61) “A política militar de D. Fernando na Comarca da Beira, especialmente em Viseu”, in Beira Alta, Vol. XLIV, n.º 2, Viseu, 1985, pp. 277-310. (62) O Infante D. Fernando e a Nobreza Fundiária de Serpa e Moura (1453-1470), Lisboa, Serpa, Câmara Municipal, 2008. (63) O Infante D. Fernando e a Nobreza Fundiária de Serpa e Moura (1453-1470), Funchal, 2009. (64) Cf. Os Melo. Origens, Trajectórias Familiares e Percursos Políticos (Séculos XII - XV, Lisboa, 2004. (65) Cf. A Casa Senhorial de Diogo Soares de Albergaria, Lisboa, FCSH da UNL, 2000 (texto policopiado). (66) Cf. Obr. Cit.. (67) Cf. Obr. Cit.. (68) Cf. Os Pimentéis. Percurso de uma Linhagem da Nobreza Medieval Portuguesa. Séculos XIII-XIV, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Col. “Temas Portugueses”, Março de 2000. (69) Cf. Percursos e memória: do Infante D. Fernando ao “Infante Santo”, Lisboa, FCSH da UNL, 1999 (Texto policopiado). (70) Vide Linhagem, Parentesco e Poder. A Casa de Bragança 1384-1483, Lisboa, Fundação da Casa de Bragança, 1990. (71) Vide João Silva de Sousa, A Casa Senhorial do Infante D. Henrique, cit, Cap. IX, pp. 302-392; José Marques, Obr. Cit., pp. 124-125 e 328-379; Alice João Palma Borges Gago, Obr. Cit., Quadro 12, pp. 143-148; Sebastiana Pereira Lopes, Obr. Cit., ponto 2.4., pp. 86-110; Luís Filipe Simões Dias de Oliveira, Obr. Cit., pp. 185-195 e João Luís Inglês Fontes, Obr. Cit., Anexos I, II, pp. 257-263. (72) Vide II Testamento, pp. 256-280. (73) Ver A Casa Senhorial do Infante D. Henrique, cit.. (74) Referimo-nos à Infanta D. Isabel que casou com Filipe, o Bom, Duque da Borgonha, a 7 de Janeiro de 1430, em Écluse; D. Beatriz, filha bastarda de D. João I que casou em 1405 com Tomás Fitzalan, 7.º Conde de Arundel e, porque enviuvou, voltou a casar-se, em 1415, com Gilberto Talbot, barão de Irchenfield. Em 1432, casaria de novo com John Holland, filho do Duque de Exeter; D. Leonor, filha de D. Duarte, que casou em 1451 com Frederico III, Imperador da Alemanha, radicando assim o futuro Imperador Carlos V na linha portuguesa e D. Joana, filha de D. Duarte, veio a casar, em 1455, com Henrique IV de Castela. (75) Cf. n/ Lição de Agregação cit.: Senhorias laicas Beirãs no Século XV, Lisboa, Livros Horizonte, 2005. (76) Ibid., ver mapas em anexo e quadros dos Senhores e senhorias. |

||||||

|

|

||||||

|

João Silva de Sousa (Portugal) |

||||||

|

|

||||||

|

© Maria Estela Guedes |

||||||

|

|

||||||