|

||||||

REVISTA TRIPLOV

|

||||||

|

||||||

DIRECÇÃO |

||||||

| Maria Estela Guedes | ||||||

| REVISTA TRIPLOV | ||||||

| Série anterior | ||||||

| Nova Série | Página Principal | ||||||

| Índice de Autores | ||||||

| SÍTIOS ALIADOS | ||||||

| TriploG | ||||||

| Incomunidade | ||||||

| Jornal de Poesia | ||||||

| Agulha Hispânica | ||||||

| TriploV | ||||||

| O Contrário do Tempo | ||||||

|

||||||

| O cerco dura há um mês. Um mês de miséria, de fome, de náusea, de espessa depressão, os habitantes deambulando vagos e sombrios, todos são agora mendigos, mendigos imundos, mais mortos que vivos. Por todo o lado alastra a aflição, e queixumes e choros mais parecendo uivos. Que o inimigo, porém – pede o príncipe –, jamais pressinta o declínio e as dores de agora. Os velhacos sitiantes deverão crer, lá fora, que a cidadela está forte e requinta no celebrado heroísmo de outrora.

O cerco dura há um mês. Isto enquanto não chegue o apoio solidário e franco do estado vizinho que tem como insígnia, à vez um lírio e duas espadas fazendo cruz. Mas das frinchas das casas espreita-se em vão o amigo que não chega. Nem espadas nem cruz. Acabado o azeite, já nem rompe uma réstea de luz. E a escuridão é um vulnerável flanco.

O cerco dura há um mês. Contudo, esta manhã mostra-se límpida, pura como a flor do sol. O príncipe regente monta o seu palafrém branco e cavalga em direcção ao inimigo. Antes, tem de repetir a ordem para que seja descida a ponte levadiça, porque o guarda olha-o de fugida, de lanças baixas, mudo, absorto. No final murmura: «É um homem morto.»

O cerco dura há um mês. O príncipe cavalga em direcção ao inimigo. Leva com ele um enigmático saco de veludo cor-de-rosa. E cavalgando-cavalgando vai dizendo para consigo:

Se ficamos à espera que alguém faça o que tem de ser feito porque parece que nada há a fazer podemos ter de ser nós a fazer o que tem de ser feito antes que nada haja a fazer.

O cerco dura há um mês. Não demora a avistar o vespeiro. As tropas do sinistro Krad Redav, acampadas na planície, agitam-se à aproximação do cavaleiro. O príncipe vê distintamente, num plano mais recuado, centenas de homens agrupando-se, tácticos, no terreiro. Há uma torre de vigia. Bem vê o príncipe, também, gelado, que tem assestada sobre si a peça de um archeiro. Põe o cavalo a passo de cerimónia, avança, lento-lento. O sinistro Krad Redav, montando um cavalo negro, toma posição dominante, parece esperar o visitante. O sinistro Krad Redav, imponente, maciço, todo de negro. Uma pluma, também negra, sobre o elmo negro. À ilharga, uma lustrada espada. Ladeiam-no, apeados, os oficiais da guarda. Mais infantaria de ferros em riste, expectante, estreitam o príncipe numa roda cerrada. Por fim abrem um corredor que conduz a Krad Redav. Os dois, lado a lado, cavalo branco e cavalo negro a par. Enfrentam-se. O príncipe nota que os olhos de Redav irradiam uma luz fria, paradoxalmente chamejante. O príncipe faz uma vénia, abre o saco de veludo cor-de-rosa e dele retira uma rosa. Uma rosa branca, em silêncio entregue ao cavaleiro negro que a recebe extasiante: «Uma rosa! A rainha das flores! Que bela-bela rosa!» Concordante, o príncipe, em manifestação respeitosa: «Bela, na verdade. E branca. A cor da paz porque de paz vos quero falar, suplicante. Vê-de, senhor, não há homem feito, sequer infante, que por todo o tempo sobreviva a uma guerra tenaz, como esta que um mês já leva, sem fim à vista, mas decerto sabeis, respeitável antagonista, que forte continua meu povo, do soldado ao governante.»

Calado fica Krad Redav, meditativo. Depois, como se fosse um experiente estadista tece os mais vivos louvores à sabedoria do princípe e interroga-se, quase-quase comovido, como pode uma rosa, uma simples rosa, operar o milagre da paz. «O cerco será pronto levantado» – declara. «Dai-me algum tempo para que a minha tropa corajosa perceba a decisão de desfazer a guerra e fazer a paz».

Parte o príncipe a galope-galope desabalado para informar a população de que o cerco será levantado. Não será hasteada a bandeira branca da rendição. Terá ainda forças, o povo dilacerado para aclamar a feliz comunicação? Mais dirá o príncipe, uma vez chegado, que foi uma rosa, uma simples rosa que operou o milagre da paz.

Krad Redav, por seu turno, logo que o príncipe se retira, ordena reunião emergente de toda a oficialidade. Ali mesmo, grita: «O que ouviram do príncipe é mentira! E saibam que atacaremos ainda hoje a maldita cidade!» Espantam-se os oficiais ante tamanha ferocidade, um deles observa: «Mas se já está podre o fruto, tanto faz que seja hoje ou amanhã. Cairá por própria vontade.» Redav, raivoso: «Amanhã será tarde, estaremos mortos! Ignorantes! Não notaram que dissimulada na pouca idade mora naquele príncipe uma raposa de alvos tortos que declara guerra falando de paz? Não notaram? Esse príncipe é um génio da astúcia, mas admiro-o: é audaz!»

Sempre montado no seu cavalo negro, Redav dispara ordens em todas as direcções: «Rápido, sem demora, aprontem o armamento, as catapultas, as peças de escalada. Que o assalto e a conquista findem antes da aurora, de contrário amanhã chegará a nossa hora!.»

Alguma tropa grada do comandante afeiçoada insiste numa explicação mais clara: afinal, porquê toda a urgência, impaciência, sofreguidão? Em que presságio ou certeza Redav acertara?

Este, então, explica que o príncipe espertalhão cometera um erro, um erro do tamanho da Terra. Pois ignorou a paixão de Redav pelas rosas, paixão antiga, tanto quanto o seu apego à arte da guerra. Amante de flores e das actividades arboristas, até é sócio honorário da Sociedade dos Roseiristas.

Permanece na mão de Redav a rosa ofertada que ele a todos mostra para que seja bem mirada.

«Esta é a Rosa de Damasco», diz à assembleia, «a rosa das sessenta pétalas, por Virgílio cantada. distingue-se pelo branco puro das pétalas, que são dobradas e tantas como uma taça cheia.»

Acrecenta Redav, em pormenor, para que a tropa o creia:

A Rosa de Damasco é um aviso e um castigo que remonta a Cyrus, o Grande Conquistador, no tempo do Oriente Antigo. Apoderou-se de incontáveis cidades, não sem pavor também os povos incorporou no seu império que mais parecia um imenso cemitério. Mas sempre-sempre, na véspera de submeter um estado ao seu poder, Cyrus tinha um estranho modo de proceder. Enviava ao respectivo comandante-militar, uma Rosa de Damasco, como se fosse um voto de pesar, pois no caule seguia uma mensagem particular, singularmente breve e mordaz:

"Amanhã morrerás!" |

||||||

|

|

||||||

|

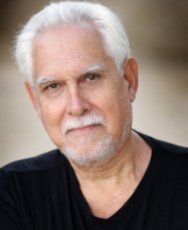

Pedro Foyos nasceu em Lisboa, Portugal, em

1945. |

||||||

|

|

||||||

|

© Maria Estela Guedes |

||||||